top of page

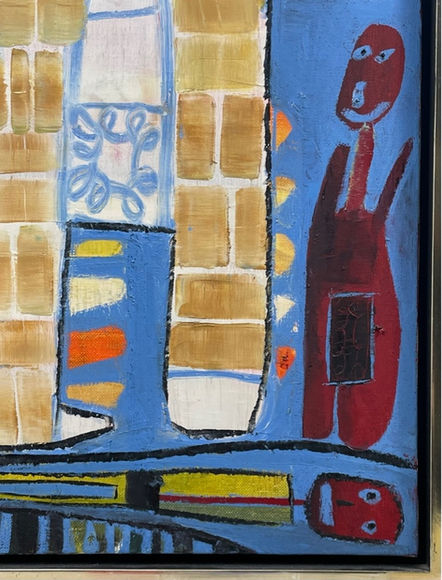

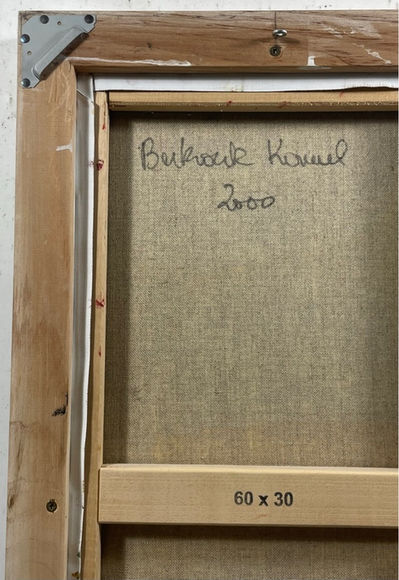

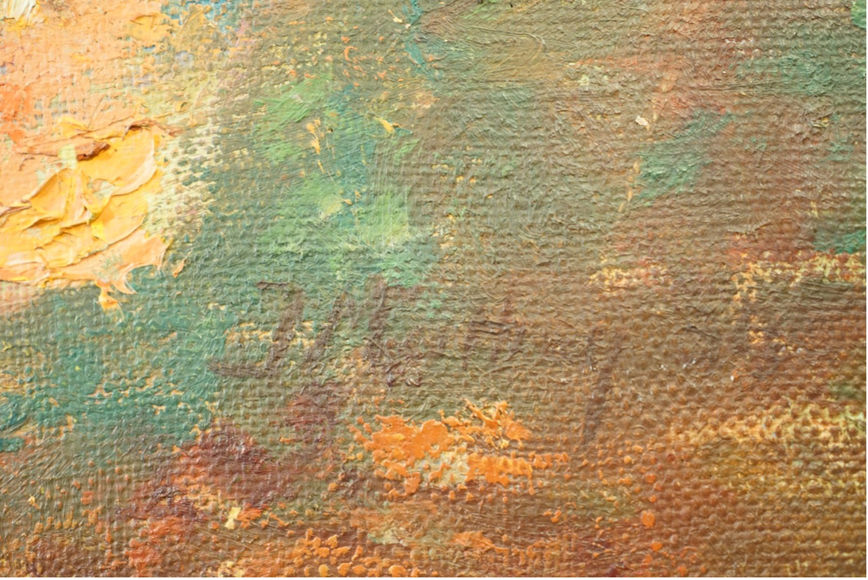

Kamel Berkouk (1967)

Frankreich

Öl auf Leinwand

Verso signiert und datiert, Jahr 2000

Bildmass: 60,0 x 30,0 mm

Mass mit Rahmen: 64,5 x 34,5 cm

Preis: CHF 640.—

Kamel Berkouk ist das neunte Kind der algerischen Familie, geboren am 9. Dezember 1967 in Mulhouse.

Wenn er über seine Familie und sein persönliches Leben spricht, bleibt er sehr diskret. Nach seinem Sekundarstudium entdeckte Kamel in ihm eine Leidenschaft für Kunst und beschloss, sein Studium an der School of Fine Arts in Mulhouse fortzusetzen, wo er alle Techniken des Zeichnens und Malens mit Leichtigkeit assimilierte.

Nach der Schule widmete er sich ausschließlich der Malerei und schuf einen persönlichen Stil in ständiger Entwicklung.

Er hatte mehrere erfolgreiche Ausstellungen in Basel, Berlin, Chicago, Miami, Monaco, New York, Paris und Zürich.

Verso signiert und datiert, Jahr 2000

Bildmass: 60,0 x 30,0 mm

Mass mit Rahmen: 64,5 x 34,5 cm

Preis: CHF 640.—

Kamel Berkouk ist das neunte Kind der algerischen Familie, geboren am 9. Dezember 1967 in Mulhouse.

Wenn er über seine Familie und sein persönliches Leben spricht, bleibt er sehr diskret. Nach seinem Sekundarstudium entdeckte Kamel in ihm eine Leidenschaft für Kunst und beschloss, sein Studium an der School of Fine Arts in Mulhouse fortzusetzen, wo er alle Techniken des Zeichnens und Malens mit Leichtigkeit assimilierte.

Nach der Schule widmete er sich ausschließlich der Malerei und schuf einen persönlichen Stil in ständiger Entwicklung.

Er hatte mehrere erfolgreiche Ausstellungen in Basel, Berlin, Chicago, Miami, Monaco, New York, Paris und Zürich.

Kamel Berkouk (1967)

Frankreich

Öl auf Leinwand

Verso signiert und datiert, Jahr 2000

Bildmass: 60,0 x 30,0 mm

Mass mit Rahmen: 64,5 x 34,5 cm

Preis: CHF 640.—

Kamel Berkouk ist das neunte Kind der algerischen Familie, geboren am 9. Dezember 1967 in Mulhouse.

Wenn er über seine Familie und sein persönliches Leben spricht, bleibt er sehr diskret. Nach seinem Sekundarstudium entdeckte Kamel in ihm eine Leidenschaft für Kunst und beschloss, sein Studium an der School of Fine Arts in Mulhouse fortzusetzen, wo er alle Techniken des Zeichnens und Malens mit Leichtigkeit assimilierte.

Nach der Schule widmete er sich ausschließlich der Malerei und schuf einen persönlichen Stil in ständiger Entwicklung.

Er hatte mehrere erfolgreiche Ausstellungen in Basel, Berlin, Chicago, Miami, Monaco, New York, Paris und Zürich.

Verso signiert und datiert, Jahr 2000

Bildmass: 60,0 x 30,0 mm

Mass mit Rahmen: 64,5 x 34,5 cm

Preis: CHF 640.—

Kamel Berkouk ist das neunte Kind der algerischen Familie, geboren am 9. Dezember 1967 in Mulhouse.

Wenn er über seine Familie und sein persönliches Leben spricht, bleibt er sehr diskret. Nach seinem Sekundarstudium entdeckte Kamel in ihm eine Leidenschaft für Kunst und beschloss, sein Studium an der School of Fine Arts in Mulhouse fortzusetzen, wo er alle Techniken des Zeichnens und Malens mit Leichtigkeit assimilierte.

Nach der Schule widmete er sich ausschließlich der Malerei und schuf einen persönlichen Stil in ständiger Entwicklung.

Er hatte mehrere erfolgreiche Ausstellungen in Basel, Berlin, Chicago, Miami, Monaco, New York, Paris und Zürich.

Kamel Berkouk (1967)

Frankreich

Öl auf Leinwand

Verso signiert und datiert, Jahr 2000

Bildmass: 60,0 x 30,0 mm

Mass mit Rahmen: 64,5 x 34,5 cm

Preis: CHF 640.—

Kamel Berkouk ist das neunte Kind der algerischen Familie, geboren am 9. Dezember 1967 in Mulhouse.

Wenn er über seine Familie und sein persönliches Leben spricht, bleibt er sehr diskret. Nach seinem Sekundarstudium entdeckte Kamel in ihm eine Leidenschaft für Kunst und beschloss, sein Studium an der School of Fine Arts in Mulhouse fortzusetzen, wo er alle Techniken des Zeichnens und Malens mit Leichtigkeit assimilierte.

Nach der Schule widmete er sich ausschließlich der Malerei und schuf einen persönlichen Stil in ständiger Entwicklung.

Er hatte mehrere erfolgreiche Ausstellungen in Basel, Berlin, Chicago, Miami, Monaco, New York, Paris und Zürich.

Verso signiert und datiert, Jahr 2000

Bildmass: 60,0 x 30,0 mm

Mass mit Rahmen: 64,5 x 34,5 cm

Preis: CHF 640.—

Kamel Berkouk ist das neunte Kind der algerischen Familie, geboren am 9. Dezember 1967 in Mulhouse.

Wenn er über seine Familie und sein persönliches Leben spricht, bleibt er sehr diskret. Nach seinem Sekundarstudium entdeckte Kamel in ihm eine Leidenschaft für Kunst und beschloss, sein Studium an der School of Fine Arts in Mulhouse fortzusetzen, wo er alle Techniken des Zeichnens und Malens mit Leichtigkeit assimilierte.

Nach der Schule widmete er sich ausschließlich der Malerei und schuf einen persönlichen Stil in ständiger Entwicklung.

Er hatte mehrere erfolgreiche Ausstellungen in Basel, Berlin, Chicago, Miami, Monaco, New York, Paris und Zürich.

Kamel Berkouk (1967)

Frankreich

Öl auf Leinwand

Verso signiert und datiert, Jahr 2000

Bildmass: 60,0 x 30,0 mm

Mass mit Rahmen: 64,5 x 34,5 cm

Preis: CHF 640.—

Kamel Berkouk ist das neunte Kind der algerischen Familie, geboren am 9. Dezember 1967 in Mulhouse.

Wenn er über seine Familie und sein persönliches Leben spricht, bleibt er sehr diskret. Nach seinem Sekundarstudium entdeckte Kamel in ihm eine Leidenschaft für Kunst und beschloss, sein Studium an der School of Fine Arts in Mulhouse fortzusetzen, wo er alle Techniken des Zeichnens und Malens mit Leichtigkeit assimilierte.

Nach der Schule widmete er sich ausschließlich der Malerei und schuf einen persönlichen Stil in ständiger Entwicklung.

Er hatte mehrere erfolgreiche Ausstellungen in Basel, Berlin, Chicago, Miami, Monaco, New York, Paris und Zürich.

Verso signiert und datiert, Jahr 2000

Bildmass: 60,0 x 30,0 mm

Mass mit Rahmen: 64,5 x 34,5 cm

Preis: CHF 640.—

Kamel Berkouk ist das neunte Kind der algerischen Familie, geboren am 9. Dezember 1967 in Mulhouse.

Wenn er über seine Familie und sein persönliches Leben spricht, bleibt er sehr diskret. Nach seinem Sekundarstudium entdeckte Kamel in ihm eine Leidenschaft für Kunst und beschloss, sein Studium an der School of Fine Arts in Mulhouse fortzusetzen, wo er alle Techniken des Zeichnens und Malens mit Leichtigkeit assimilierte.

Nach der Schule widmete er sich ausschließlich der Malerei und schuf einen persönlichen Stil in ständiger Entwicklung.

Er hatte mehrere erfolgreiche Ausstellungen in Basel, Berlin, Chicago, Miami, Monaco, New York, Paris und Zürich.

Kamel Berkouk (1967)

Frankreich

Öl auf Leinwand

Verso signiert und datiert, Jahr 2000

Bildmass: 60,0 x 30,0 mm

Mass mit Rahmen: 64,5 x 34,5 cm

Preis: CHF 640.—

Verso signiert und datiert, Jahr 2000

Bildmass: 60,0 x 30,0 mm

Mass mit Rahmen: 64,5 x 34,5 cm

Preis: CHF 640.—

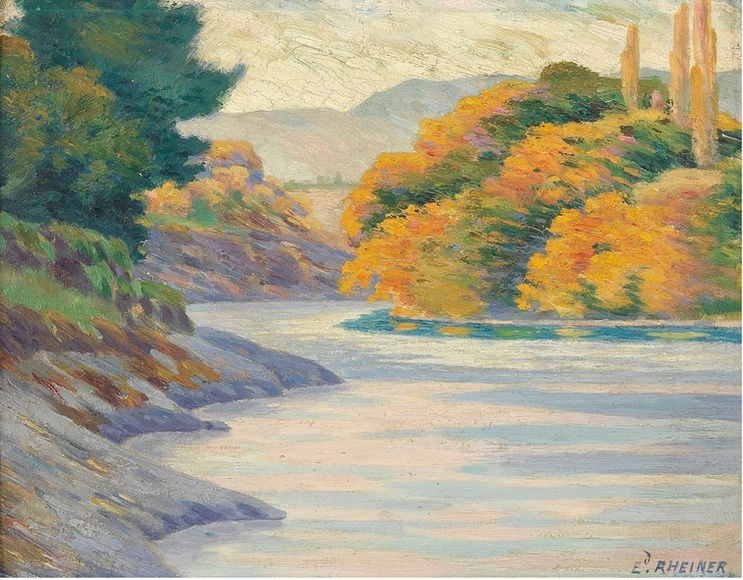

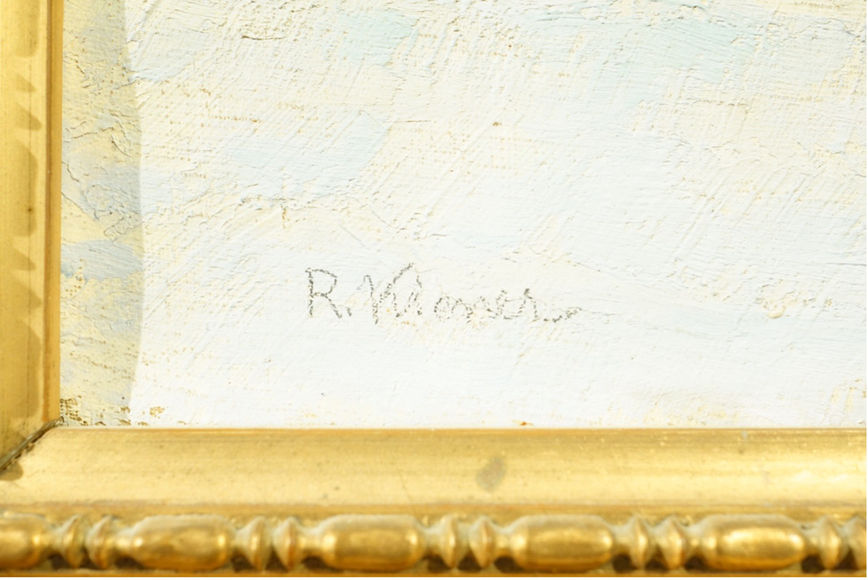

JUNGBLUT, JOHANN

(Saarburg 1860–1912 Düsseldorf)

Norddeutsche Küstenlandschaft.

Öl auf Leinwand.

Unten rechts signiert: J. Jungblut.

Provenienz:

- Auktion Koller, Zürich, 27.6.2001, Los 6482.

- Schweizer Privatsammlung

Mass: 64,5 x 98 cm

Preis: CHF 850.-

Norddeutsche Küstenlandschaft.

Öl auf Leinwand.

Unten rechts signiert: J. Jungblut.

Provenienz:

- Auktion Koller, Zürich, 27.6.2001, Los 6482.

- Schweizer Privatsammlung

Mass: 64,5 x 98 cm

Preis: CHF 850.-

JUNGBLUT, JOHANN

(Saarburg 1860–1912 Düsseldorf)

Norddeutsche Küstenlandschaft.

Öl auf Leinwand.

Unten rechts signiert: J. Jungblut.

Provenienz:

- Auktion Koller, Zürich, 27.6.2001, Los 6482.

- Schweizer Privatsammlung

Mass: 64,5 x 98 cm

Preis: CHF 850.-

Norddeutsche Küstenlandschaft.

Öl auf Leinwand.

Unten rechts signiert: J. Jungblut.

Provenienz:

- Auktion Koller, Zürich, 27.6.2001, Los 6482.

- Schweizer Privatsammlung

Mass: 64,5 x 98 cm

Preis: CHF 850.-

JUNGBLUT, JOHANN

(Saarburg 1860–1912 Düsseldorf)

Norddeutsche Küstenlandschaft.

Öl auf Leinwand.

Unten rechts signiert: J. Jungblut.

Provenienz:

- Auktion Koller, Zürich, 27.6.2001, Los 6482.

- Schweizer Privatsammlung

Mass: 64,5 x 98 cm

Preis: CHF 850.-

Norddeutsche Küstenlandschaft.

Öl auf Leinwand.

Unten rechts signiert: J. Jungblut.

Provenienz:

- Auktion Koller, Zürich, 27.6.2001, Los 6482.

- Schweizer Privatsammlung

Mass: 64,5 x 98 cm

Preis: CHF 850.-

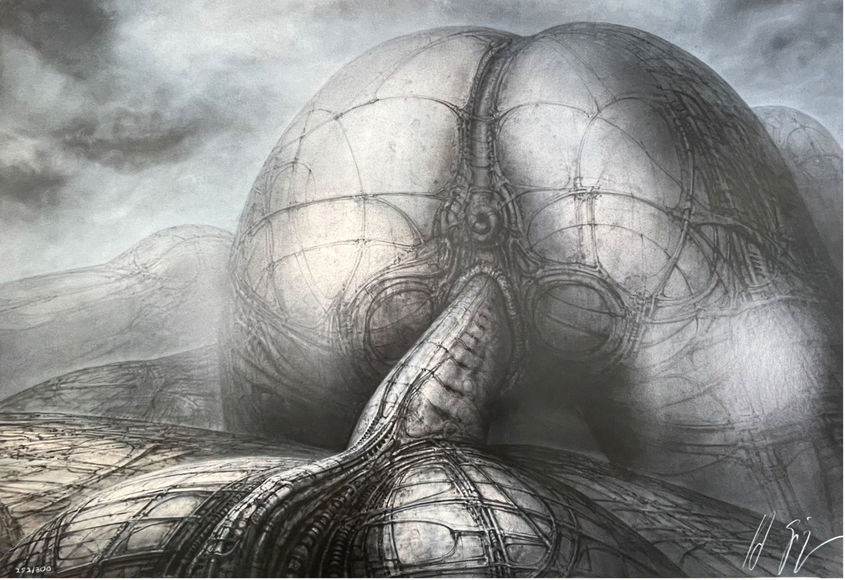

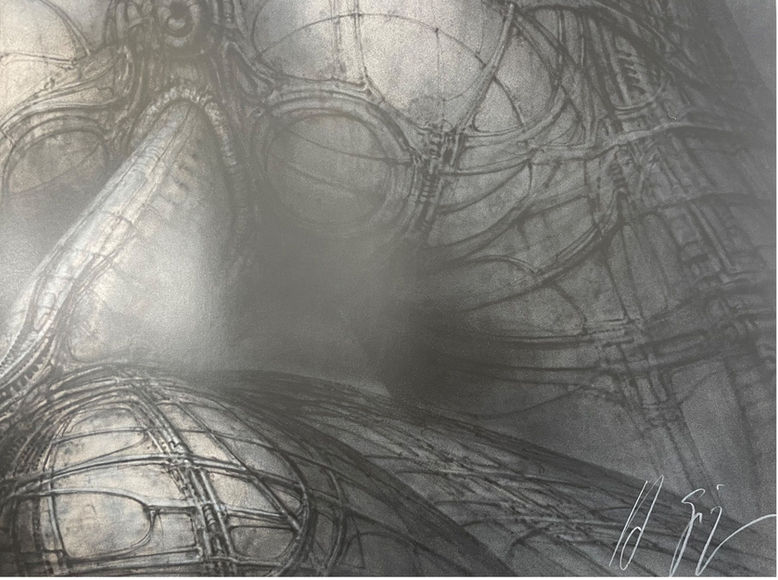

H. R. Giger

Hans Rudolf Giger (* 5. Februar 1940 in Chur; † 12. Mai 2014 in Zürich; heimatberechtigt in Basel und Nesslau)

Unten rechts Signiert

Unten links Nummeriert

Technik : Serigraphie 282 / 300

Blattmass : 100x70cm

war ein Schweizer bildender Künstler, Maler und Oscarpreisträger.

Preis: CHF 1'360.-

Fleisch wurde Technik wurde Fleisch

Der Künstler und Alien-Erfinder H. R. Giger war fasziniert von der Verschmelzung von Mensch und Objekt. In seinem Werk schuf er eine Welt ohne Götter, Unschuld und Liebe.

Es ist eine Welt ohne Unschuld, die Giger erdacht hat. Sein Vater, ein Apotheker, drängte ihn als jungen Burschen zu einer Ausbildung zum Bauzeichner. Später schrieb Giger einmal: "'Künstler' ist in Chur ein Schimpfname, der Säufer, Herumhurer, Faulenzer und Debilität in einem bedeutet". Er ging nach Zürich, wo er Architektur und Industriedesign studierte. Zu seinen ersten Veröffentlichungen gehörten Tuschezeichnungen der "Atomkinder". Ein wenig von Dalí und viel von Francis Bacon steckt in diesen armen, deformierten Kreaturen. Und es nimmt nicht Wunder, dass Giger zeitlebens als Surrealist bezeichnet wurde.

Seine mit Abstand bekannteste Arbeit ist eine reptilienhafte Verkörperung der absoluten Macht, frei von Moral, evolutioniert zum Töten, verpflichtet nur der Selbsterhaltung: 1980 gewann Giger einen Oscar für seine Gestaltung des "Alien" im gleichnamigen Film von Ridley Scott. Er schuf diesen langgestreckten Schädel, aus dem noch einmal ein Beißprügel herausschießen kann - aber wo sind die Augen? Überwuchert, abgewendet, zu Schlitzen verzerrt, von Deckeln versperrt. Es blickt selten zurück aus Gigers Arbeiten. Ridley Scott jedenfalls ließ das Publikum einem männlichen Wesen beim Jagen und Töten zuschauen, die Gewalt des Aliens war eine überdeutlich sexualisierte.

Alles Kybernetik, nirgendwo Verführung

Es ist eine Welt ohne das Denken, die Giger erdacht hat. Die Sexualität ist bei ihm automatisiert, mechanisch. Über die Lust haben sich seine Phantasmagorien, die "Biomechanoids" und die "Erotomechanics" längst erhoben, ganz zu schweigen von der Liebe. Alles umschlingt alles, die Technik wird Fleisch und das Fleisch wird Technik, Phalli und Vulven sind ins Metallisch-Gigantische mutiert, alles läuft kybernetisch ab, nicht rituell und natürlich kein bisschen verführerisch.

Bei dieser Faszination für die Verschmelzung von Mensch und Objekt ist es wenig überraschend, dass Giger auch als Möbeldesigner gearbeitet hat. Für Alejandro Jodorowskys gescheitertes Filmprojekt "Dune" hat er Stühle entworfen. Seit 2003 können sich die Besucher der Bar in Gigers eigenem Museum auf die Harkonnen-Stühle setzen. Das Museum ist ein mittelalterliches Chateau in Gruyères, das Giger selbst umgebaut hat. Die Bar ist ein futuristisch-gespenstischer Mikrokosmos, eingefasst von Rippen und Wirbeln. Ein gigantisches Skelett.

Unten links Nummeriert

Technik : Serigraphie 282 / 300

Blattmass : 100x70cm

war ein Schweizer bildender Künstler, Maler und Oscarpreisträger.

Preis: CHF 1'360.-

Fleisch wurde Technik wurde Fleisch

Der Künstler und Alien-Erfinder H. R. Giger war fasziniert von der Verschmelzung von Mensch und Objekt. In seinem Werk schuf er eine Welt ohne Götter, Unschuld und Liebe.

Es ist eine Welt ohne Unschuld, die Giger erdacht hat. Sein Vater, ein Apotheker, drängte ihn als jungen Burschen zu einer Ausbildung zum Bauzeichner. Später schrieb Giger einmal: "'Künstler' ist in Chur ein Schimpfname, der Säufer, Herumhurer, Faulenzer und Debilität in einem bedeutet". Er ging nach Zürich, wo er Architektur und Industriedesign studierte. Zu seinen ersten Veröffentlichungen gehörten Tuschezeichnungen der "Atomkinder". Ein wenig von Dalí und viel von Francis Bacon steckt in diesen armen, deformierten Kreaturen. Und es nimmt nicht Wunder, dass Giger zeitlebens als Surrealist bezeichnet wurde.

Seine mit Abstand bekannteste Arbeit ist eine reptilienhafte Verkörperung der absoluten Macht, frei von Moral, evolutioniert zum Töten, verpflichtet nur der Selbsterhaltung: 1980 gewann Giger einen Oscar für seine Gestaltung des "Alien" im gleichnamigen Film von Ridley Scott. Er schuf diesen langgestreckten Schädel, aus dem noch einmal ein Beißprügel herausschießen kann - aber wo sind die Augen? Überwuchert, abgewendet, zu Schlitzen verzerrt, von Deckeln versperrt. Es blickt selten zurück aus Gigers Arbeiten. Ridley Scott jedenfalls ließ das Publikum einem männlichen Wesen beim Jagen und Töten zuschauen, die Gewalt des Aliens war eine überdeutlich sexualisierte.

Alles Kybernetik, nirgendwo Verführung

Es ist eine Welt ohne das Denken, die Giger erdacht hat. Die Sexualität ist bei ihm automatisiert, mechanisch. Über die Lust haben sich seine Phantasmagorien, die "Biomechanoids" und die "Erotomechanics" längst erhoben, ganz zu schweigen von der Liebe. Alles umschlingt alles, die Technik wird Fleisch und das Fleisch wird Technik, Phalli und Vulven sind ins Metallisch-Gigantische mutiert, alles läuft kybernetisch ab, nicht rituell und natürlich kein bisschen verführerisch.

Bei dieser Faszination für die Verschmelzung von Mensch und Objekt ist es wenig überraschend, dass Giger auch als Möbeldesigner gearbeitet hat. Für Alejandro Jodorowskys gescheitertes Filmprojekt "Dune" hat er Stühle entworfen. Seit 2003 können sich die Besucher der Bar in Gigers eigenem Museum auf die Harkonnen-Stühle setzen. Das Museum ist ein mittelalterliches Chateau in Gruyères, das Giger selbst umgebaut hat. Die Bar ist ein futuristisch-gespenstischer Mikrokosmos, eingefasst von Rippen und Wirbeln. Ein gigantisches Skelett.

H. R. Giger

Hans Rudolf Giger (* 5. Februar 1940 in Chur; † 12. Mai 2014 in Zürich; heimatberechtigt in Basel und Nesslau)

Unten rechts Signiert

Unten links Nummeriert

Technik : Serigraphie 282 / 300

Blattmass : 100x70cm

war ein Schweizer bildender Künstler, Maler und Oscarpreisträger.

Preis: CHF 1'360.-

Fleisch wurde Technik wurde Fleisch

Der Künstler und Alien-Erfinder H. R. Giger war fasziniert von der Verschmelzung von Mensch und Objekt. In seinem Werk schuf er eine Welt ohne Götter, Unschuld und Liebe.

Es ist eine Welt ohne Unschuld, die Giger erdacht hat. Sein Vater, ein Apotheker, drängte ihn als jungen Burschen zu einer Ausbildung zum Bauzeichner. Später schrieb Giger einmal: "'Künstler' ist in Chur ein Schimpfname, der Säufer, Herumhurer, Faulenzer und Debilität in einem bedeutet". Er ging nach Zürich, wo er Architektur und Industriedesign studierte. Zu seinen ersten Veröffentlichungen gehörten Tuschezeichnungen der "Atomkinder". Ein wenig von Dalí und viel von Francis Bacon steckt in diesen armen, deformierten Kreaturen. Und es nimmt nicht Wunder, dass Giger zeitlebens als Surrealist bezeichnet wurde.

Seine mit Abstand bekannteste Arbeit ist eine reptilienhafte Verkörperung der absoluten Macht, frei von Moral, evolutioniert zum Töten, verpflichtet nur der Selbsterhaltung: 1980 gewann Giger einen Oscar für seine Gestaltung des "Alien" im gleichnamigen Film von Ridley Scott. Er schuf diesen langgestreckten Schädel, aus dem noch einmal ein Beißprügel herausschießen kann - aber wo sind die Augen? Überwuchert, abgewendet, zu Schlitzen verzerrt, von Deckeln versperrt. Es blickt selten zurück aus Gigers Arbeiten. Ridley Scott jedenfalls ließ das Publikum einem männlichen Wesen beim Jagen und Töten zuschauen, die Gewalt des Aliens war eine überdeutlich sexualisierte.

Alles Kybernetik, nirgendwo Verführung

Es ist eine Welt ohne das Denken, die Giger erdacht hat. Die Sexualität ist bei ihm automatisiert, mechanisch. Über die Lust haben sich seine Phantasmagorien, die "Biomechanoids" und die "Erotomechanics" längst erhoben, ganz zu schweigen von der Liebe. Alles umschlingt alles, die Technik wird Fleisch und das Fleisch wird Technik, Phalli und Vulven sind ins Metallisch-Gigantische mutiert, alles läuft kybernetisch ab, nicht rituell und natürlich kein bisschen verführerisch.

Bei dieser Faszination für die Verschmelzung von Mensch und Objekt ist es wenig überraschend, dass Giger auch als Möbeldesigner gearbeitet hat. Für Alejandro Jodorowskys gescheitertes Filmprojekt "Dune" hat er Stühle entworfen. Seit 2003 können sich die Besucher der Bar in Gigers eigenem Museum auf die Harkonnen-Stühle setzen. Das Museum ist ein mittelalterliches Chateau in Gruyères, das Giger selbst umgebaut hat. Die Bar ist ein futuristisch-gespenstischer Mikrokosmos, eingefasst von Rippen und Wirbeln. Ein gigantisches Skelett.

Unten links Nummeriert

Technik : Serigraphie 282 / 300

Blattmass : 100x70cm

war ein Schweizer bildender Künstler, Maler und Oscarpreisträger.

Preis: CHF 1'360.-

Fleisch wurde Technik wurde Fleisch

Der Künstler und Alien-Erfinder H. R. Giger war fasziniert von der Verschmelzung von Mensch und Objekt. In seinem Werk schuf er eine Welt ohne Götter, Unschuld und Liebe.

Es ist eine Welt ohne Unschuld, die Giger erdacht hat. Sein Vater, ein Apotheker, drängte ihn als jungen Burschen zu einer Ausbildung zum Bauzeichner. Später schrieb Giger einmal: "'Künstler' ist in Chur ein Schimpfname, der Säufer, Herumhurer, Faulenzer und Debilität in einem bedeutet". Er ging nach Zürich, wo er Architektur und Industriedesign studierte. Zu seinen ersten Veröffentlichungen gehörten Tuschezeichnungen der "Atomkinder". Ein wenig von Dalí und viel von Francis Bacon steckt in diesen armen, deformierten Kreaturen. Und es nimmt nicht Wunder, dass Giger zeitlebens als Surrealist bezeichnet wurde.

Seine mit Abstand bekannteste Arbeit ist eine reptilienhafte Verkörperung der absoluten Macht, frei von Moral, evolutioniert zum Töten, verpflichtet nur der Selbsterhaltung: 1980 gewann Giger einen Oscar für seine Gestaltung des "Alien" im gleichnamigen Film von Ridley Scott. Er schuf diesen langgestreckten Schädel, aus dem noch einmal ein Beißprügel herausschießen kann - aber wo sind die Augen? Überwuchert, abgewendet, zu Schlitzen verzerrt, von Deckeln versperrt. Es blickt selten zurück aus Gigers Arbeiten. Ridley Scott jedenfalls ließ das Publikum einem männlichen Wesen beim Jagen und Töten zuschauen, die Gewalt des Aliens war eine überdeutlich sexualisierte.

Alles Kybernetik, nirgendwo Verführung

Es ist eine Welt ohne das Denken, die Giger erdacht hat. Die Sexualität ist bei ihm automatisiert, mechanisch. Über die Lust haben sich seine Phantasmagorien, die "Biomechanoids" und die "Erotomechanics" längst erhoben, ganz zu schweigen von der Liebe. Alles umschlingt alles, die Technik wird Fleisch und das Fleisch wird Technik, Phalli und Vulven sind ins Metallisch-Gigantische mutiert, alles läuft kybernetisch ab, nicht rituell und natürlich kein bisschen verführerisch.

Bei dieser Faszination für die Verschmelzung von Mensch und Objekt ist es wenig überraschend, dass Giger auch als Möbeldesigner gearbeitet hat. Für Alejandro Jodorowskys gescheitertes Filmprojekt "Dune" hat er Stühle entworfen. Seit 2003 können sich die Besucher der Bar in Gigers eigenem Museum auf die Harkonnen-Stühle setzen. Das Museum ist ein mittelalterliches Chateau in Gruyères, das Giger selbst umgebaut hat. Die Bar ist ein futuristisch-gespenstischer Mikrokosmos, eingefasst von Rippen und Wirbeln. Ein gigantisches Skelett.

H. R. Giger

Hans Rudolf Giger (* 5. Februar 1940 in Chur; † 12. Mai 2014 in Zürich; heimatberechtigt in Basel und Nesslau)

Unten rechts Signiert

Unten links Nummeriert

Technik : Serigraphie 282 / 300

Blattmass : 100x70cm

war ein Schweizer bildender Künstler, Maler und Oscarpreisträger.

Preis: CHF 1'360.-

Fleisch wurde Technik wurde Fleisch

Der Künstler und Alien-Erfinder H. R. Giger war fasziniert von der Verschmelzung von Mensch und Objekt. In seinem Werk schuf er eine Welt ohne Götter, Unschuld und Liebe.

Es ist eine Welt ohne Unschuld, die Giger erdacht hat. Sein Vater, ein Apotheker, drängte ihn als jungen Burschen zu einer Ausbildung zum Bauzeichner. Später schrieb Giger einmal: "'Künstler' ist in Chur ein Schimpfname, der Säufer, Herumhurer, Faulenzer und Debilität in einem bedeutet". Er ging nach Zürich, wo er Architektur und Industriedesign studierte. Zu seinen ersten Veröffentlichungen gehörten Tuschezeichnungen der "Atomkinder". Ein wenig von Dalí und viel von Francis Bacon steckt in diesen armen, deformierten Kreaturen. Und es nimmt nicht Wunder, dass Giger zeitlebens als Surrealist bezeichnet wurde.

Seine mit Abstand bekannteste Arbeit ist eine reptilienhafte Verkörperung der absoluten Macht, frei von Moral, evolutioniert zum Töten, verpflichtet nur der Selbsterhaltung: 1980 gewann Giger einen Oscar für seine Gestaltung des "Alien" im gleichnamigen Film von Ridley Scott. Er schuf diesen langgestreckten Schädel, aus dem noch einmal ein Beißprügel herausschießen kann - aber wo sind die Augen? Überwuchert, abgewendet, zu Schlitzen verzerrt, von Deckeln versperrt. Es blickt selten zurück aus Gigers Arbeiten. Ridley Scott jedenfalls ließ das Publikum einem männlichen Wesen beim Jagen und Töten zuschauen, die Gewalt des Aliens war eine überdeutlich sexualisierte.

Alles Kybernetik, nirgendwo Verführung

Es ist eine Welt ohne das Denken, die Giger erdacht hat. Die Sexualität ist bei ihm automatisiert, mechanisch. Über die Lust haben sich seine Phantasmagorien, die "Biomechanoids" und die "Erotomechanics" längst erhoben, ganz zu schweigen von der Liebe. Alles umschlingt alles, die Technik wird Fleisch und das Fleisch wird Technik, Phalli und Vulven sind ins Metallisch-Gigantische mutiert, alles läuft kybernetisch ab, nicht rituell und natürlich kein bisschen verführerisch.

Bei dieser Faszination für die Verschmelzung von Mensch und Objekt ist es wenig überraschend, dass Giger auch als Möbeldesigner gearbeitet hat. Für Alejandro Jodorowskys gescheitertes Filmprojekt "Dune" hat er Stühle entworfen. Seit 2003 können sich die Besucher der Bar in Gigers eigenem Museum auf die Harkonnen-Stühle setzen. Das Museum ist ein mittelalterliches Chateau in Gruyères, das Giger selbst umgebaut hat. Die Bar ist ein futuristisch-gespenstischer Mikrokosmos, eingefasst von Rippen und Wirbeln. Ein gigantisches Skelett.

Unten links Nummeriert

Technik : Serigraphie 282 / 300

Blattmass : 100x70cm

war ein Schweizer bildender Künstler, Maler und Oscarpreisträger.

Preis: CHF 1'360.-

Fleisch wurde Technik wurde Fleisch

Der Künstler und Alien-Erfinder H. R. Giger war fasziniert von der Verschmelzung von Mensch und Objekt. In seinem Werk schuf er eine Welt ohne Götter, Unschuld und Liebe.

Es ist eine Welt ohne Unschuld, die Giger erdacht hat. Sein Vater, ein Apotheker, drängte ihn als jungen Burschen zu einer Ausbildung zum Bauzeichner. Später schrieb Giger einmal: "'Künstler' ist in Chur ein Schimpfname, der Säufer, Herumhurer, Faulenzer und Debilität in einem bedeutet". Er ging nach Zürich, wo er Architektur und Industriedesign studierte. Zu seinen ersten Veröffentlichungen gehörten Tuschezeichnungen der "Atomkinder". Ein wenig von Dalí und viel von Francis Bacon steckt in diesen armen, deformierten Kreaturen. Und es nimmt nicht Wunder, dass Giger zeitlebens als Surrealist bezeichnet wurde.

Seine mit Abstand bekannteste Arbeit ist eine reptilienhafte Verkörperung der absoluten Macht, frei von Moral, evolutioniert zum Töten, verpflichtet nur der Selbsterhaltung: 1980 gewann Giger einen Oscar für seine Gestaltung des "Alien" im gleichnamigen Film von Ridley Scott. Er schuf diesen langgestreckten Schädel, aus dem noch einmal ein Beißprügel herausschießen kann - aber wo sind die Augen? Überwuchert, abgewendet, zu Schlitzen verzerrt, von Deckeln versperrt. Es blickt selten zurück aus Gigers Arbeiten. Ridley Scott jedenfalls ließ das Publikum einem männlichen Wesen beim Jagen und Töten zuschauen, die Gewalt des Aliens war eine überdeutlich sexualisierte.

Alles Kybernetik, nirgendwo Verführung

Es ist eine Welt ohne das Denken, die Giger erdacht hat. Die Sexualität ist bei ihm automatisiert, mechanisch. Über die Lust haben sich seine Phantasmagorien, die "Biomechanoids" und die "Erotomechanics" längst erhoben, ganz zu schweigen von der Liebe. Alles umschlingt alles, die Technik wird Fleisch und das Fleisch wird Technik, Phalli und Vulven sind ins Metallisch-Gigantische mutiert, alles läuft kybernetisch ab, nicht rituell und natürlich kein bisschen verführerisch.

Bei dieser Faszination für die Verschmelzung von Mensch und Objekt ist es wenig überraschend, dass Giger auch als Möbeldesigner gearbeitet hat. Für Alejandro Jodorowskys gescheitertes Filmprojekt "Dune" hat er Stühle entworfen. Seit 2003 können sich die Besucher der Bar in Gigers eigenem Museum auf die Harkonnen-Stühle setzen. Das Museum ist ein mittelalterliches Chateau in Gruyères, das Giger selbst umgebaut hat. Die Bar ist ein futuristisch-gespenstischer Mikrokosmos, eingefasst von Rippen und Wirbeln. Ein gigantisches Skelett.

H. R. Giger

Hans Rudolf Giger (* 5. Februar 1940 in Chur; † 12. Mai 2014 in Zürich; heimatberechtigt in Basel und Nesslau)

Unten rechts Signiert

Unten links Nummeriert

Technik : Serigraphie 282 / 300

Blattmass : 100x70cm

war ein Schweizer bildender Künstler, Maler und Oscarpreisträger.

Preis: CHF 1'360.-

Fleisch wurde Technik wurde Fleisch

Der Künstler und Alien-Erfinder H. R. Giger war fasziniert von der Verschmelzung von Mensch und Objekt. In seinem Werk schuf er eine Welt ohne Götter, Unschuld und Liebe.

Es ist eine Welt ohne Unschuld, die Giger erdacht hat. Sein Vater, ein Apotheker, drängte ihn als jungen Burschen zu einer Ausbildung zum Bauzeichner. Später schrieb Giger einmal: "'Künstler' ist in Chur ein Schimpfname, der Säufer, Herumhurer, Faulenzer und Debilität in einem bedeutet". Er ging nach Zürich, wo er Architektur und Industriedesign studierte. Zu seinen ersten Veröffentlichungen gehörten Tuschezeichnungen der "Atomkinder". Ein wenig von Dalí und viel von Francis Bacon steckt in diesen armen, deformierten Kreaturen. Und es nimmt nicht Wunder, dass Giger zeitlebens als Surrealist bezeichnet wurde.

Seine mit Abstand bekannteste Arbeit ist eine reptilienhafte Verkörperung der absoluten Macht, frei von Moral, evolutioniert zum Töten, verpflichtet nur der Selbsterhaltung: 1980 gewann Giger einen Oscar für seine Gestaltung des "Alien" im gleichnamigen Film von Ridley Scott. Er schuf diesen langgestreckten Schädel, aus dem noch einmal ein Beißprügel herausschießen kann - aber wo sind die Augen? Überwuchert, abgewendet, zu Schlitzen verzerrt, von Deckeln versperrt. Es blickt selten zurück aus Gigers Arbeiten. Ridley Scott jedenfalls ließ das Publikum einem männlichen Wesen beim Jagen und Töten zuschauen, die Gewalt des Aliens war eine überdeutlich sexualisierte.

Alles Kybernetik, nirgendwo Verführung

Es ist eine Welt ohne das Denken, die Giger erdacht hat. Die Sexualität ist bei ihm automatisiert, mechanisch. Über die Lust haben sich seine Phantasmagorien, die "Biomechanoids" und die "Erotomechanics" längst erhoben, ganz zu schweigen von der Liebe. Alles umschlingt alles, die Technik wird Fleisch und das Fleisch wird Technik, Phalli und Vulven sind ins Metallisch-Gigantische mutiert, alles läuft kybernetisch ab, nicht rituell und natürlich kein bisschen verführerisch.

Bei dieser Faszination für die Verschmelzung von Mensch und Objekt ist es wenig überraschend, dass Giger auch als Möbeldesigner gearbeitet hat. Für Alejandro Jodorowskys gescheitertes Filmprojekt "Dune" hat er Stühle entworfen. Seit 2003 können sich die Besucher der Bar in Gigers eigenem Museum auf die Harkonnen-Stühle setzen. Das Museum ist ein mittelalterliches Chateau in Gruyères, das Giger selbst umgebaut hat. Die Bar ist ein futuristisch-gespenstischer Mikrokosmos, eingefasst von Rippen und Wirbeln. Ein gigantisches Skelett.

Unten links Nummeriert

Technik : Serigraphie 282 / 300

Blattmass : 100x70cm

war ein Schweizer bildender Künstler, Maler und Oscarpreisträger.

Preis: CHF 1'360.-

Fleisch wurde Technik wurde Fleisch

Der Künstler und Alien-Erfinder H. R. Giger war fasziniert von der Verschmelzung von Mensch und Objekt. In seinem Werk schuf er eine Welt ohne Götter, Unschuld und Liebe.

Es ist eine Welt ohne Unschuld, die Giger erdacht hat. Sein Vater, ein Apotheker, drängte ihn als jungen Burschen zu einer Ausbildung zum Bauzeichner. Später schrieb Giger einmal: "'Künstler' ist in Chur ein Schimpfname, der Säufer, Herumhurer, Faulenzer und Debilität in einem bedeutet". Er ging nach Zürich, wo er Architektur und Industriedesign studierte. Zu seinen ersten Veröffentlichungen gehörten Tuschezeichnungen der "Atomkinder". Ein wenig von Dalí und viel von Francis Bacon steckt in diesen armen, deformierten Kreaturen. Und es nimmt nicht Wunder, dass Giger zeitlebens als Surrealist bezeichnet wurde.

Seine mit Abstand bekannteste Arbeit ist eine reptilienhafte Verkörperung der absoluten Macht, frei von Moral, evolutioniert zum Töten, verpflichtet nur der Selbsterhaltung: 1980 gewann Giger einen Oscar für seine Gestaltung des "Alien" im gleichnamigen Film von Ridley Scott. Er schuf diesen langgestreckten Schädel, aus dem noch einmal ein Beißprügel herausschießen kann - aber wo sind die Augen? Überwuchert, abgewendet, zu Schlitzen verzerrt, von Deckeln versperrt. Es blickt selten zurück aus Gigers Arbeiten. Ridley Scott jedenfalls ließ das Publikum einem männlichen Wesen beim Jagen und Töten zuschauen, die Gewalt des Aliens war eine überdeutlich sexualisierte.

Alles Kybernetik, nirgendwo Verführung

Es ist eine Welt ohne das Denken, die Giger erdacht hat. Die Sexualität ist bei ihm automatisiert, mechanisch. Über die Lust haben sich seine Phantasmagorien, die "Biomechanoids" und die "Erotomechanics" längst erhoben, ganz zu schweigen von der Liebe. Alles umschlingt alles, die Technik wird Fleisch und das Fleisch wird Technik, Phalli und Vulven sind ins Metallisch-Gigantische mutiert, alles läuft kybernetisch ab, nicht rituell und natürlich kein bisschen verführerisch.

Bei dieser Faszination für die Verschmelzung von Mensch und Objekt ist es wenig überraschend, dass Giger auch als Möbeldesigner gearbeitet hat. Für Alejandro Jodorowskys gescheitertes Filmprojekt "Dune" hat er Stühle entworfen. Seit 2003 können sich die Besucher der Bar in Gigers eigenem Museum auf die Harkonnen-Stühle setzen. Das Museum ist ein mittelalterliches Chateau in Gruyères, das Giger selbst umgebaut hat. Die Bar ist ein futuristisch-gespenstischer Mikrokosmos, eingefasst von Rippen und Wirbeln. Ein gigantisches Skelett.

Gustave-François-Jules Barraud

04.05.1883 Genève - † 22.09.1964 Genève

Titel: "La belle au bois dormant"

Technik: Öl auf Leinwand über Keilrahmen

Grösse: 78 x 53 cm, mit Rahmen 93 x 67 cm

Signatur: Unten rechts vom Künstler eigenhändig signiert - G. François. Rückseitig auf der Plate betitelt & mit Künstler-Etikette ausgezeichnet

Rahmen: Gerahmt im über Eck verarbeiteten Rahmen aus Holz, passend zum Gemälde.

Zustand: Gut

Preis: CHF 1'800.-

Biographie:

Barraud Gustave François, alias Gustave François (1883-1964)

Peintre, illustrateur et dessinateur, né le 4 mai 1883 et décédé le 22 septembre 1964 à Genève, frère de Maurice Barraud.

Membre fondateur du groupe genevois Le Falot.

A réalisé des tableaux ainsi que des gravures sur bois et lithographies (natures mortes, fleurs, paysages, portraits et nus féminins).

(Ne pas confondre ce peintre avec François Barraud, né à La Chaux-de-Fonds, frère de Charles, Aimé et Aurèle Barraud)

Barraud Gustave François, alias Gustave François (1883-1964) Maler, Illustrator und Zeichner, geboren am 4. Mai 1883 und gestorben am 22. September 1964 in Genf, Bruder von Maurice Barraud. Gründungsmitglied der Genfer Gruppe Le Falot. Er schuf Gemälde sowie Holzschnitte und Lithografien (Stillleben, Blumen, Landschaften, Porträts und weibliche Akte). (Dieser Maler ist nicht zu verwechseln mit François Barraud, geboren in La Chaux-de-Fonds, Bruder von Charles, Aimé und Aurèle Barraud)

Technik: Öl auf Leinwand über Keilrahmen

Grösse: 78 x 53 cm, mit Rahmen 93 x 67 cm

Signatur: Unten rechts vom Künstler eigenhändig signiert - G. François. Rückseitig auf der Plate betitelt & mit Künstler-Etikette ausgezeichnet

Rahmen: Gerahmt im über Eck verarbeiteten Rahmen aus Holz, passend zum Gemälde.

Zustand: Gut

Preis: CHF 1'800.-

Biographie:

Barraud Gustave François, alias Gustave François (1883-1964)

Peintre, illustrateur et dessinateur, né le 4 mai 1883 et décédé le 22 septembre 1964 à Genève, frère de Maurice Barraud.

Membre fondateur du groupe genevois Le Falot.

A réalisé des tableaux ainsi que des gravures sur bois et lithographies (natures mortes, fleurs, paysages, portraits et nus féminins).

(Ne pas confondre ce peintre avec François Barraud, né à La Chaux-de-Fonds, frère de Charles, Aimé et Aurèle Barraud)

Barraud Gustave François, alias Gustave François (1883-1964) Maler, Illustrator und Zeichner, geboren am 4. Mai 1883 und gestorben am 22. September 1964 in Genf, Bruder von Maurice Barraud. Gründungsmitglied der Genfer Gruppe Le Falot. Er schuf Gemälde sowie Holzschnitte und Lithografien (Stillleben, Blumen, Landschaften, Porträts und weibliche Akte). (Dieser Maler ist nicht zu verwechseln mit François Barraud, geboren in La Chaux-de-Fonds, Bruder von Charles, Aimé und Aurèle Barraud)

Gustave-François-Jules Barraud

04.05.1883 Genève - † 22.09.1964 Genève

Titel: "La belle au bois dormant"

Technik: Öl auf Leinwand über Keilrahmen

Grösse: 78 x 53 cm, mit Rahmen 93 x 67 cm

Signatur: Unten rechts vom Künstler eigenhändig signiert - G. François. Rückseitig auf der Plate betitelt & mit Künstler-Etikette ausgezeichnet

Rahmen: Gerahmt im über Eck verarbeiteten Rahmen aus Holz, passend zum Gemälde.

Zustand: Gut

Preis: CHF 1'800.-

Biographie:

Barraud Gustave François, alias Gustave François (1883-1964)

Peintre, illustrateur et dessinateur, né le 4 mai 1883 et décédé le 22 septembre 1964 à Genève, frère de Maurice Barraud.

Membre fondateur du groupe genevois Le Falot.

A réalisé des tableaux ainsi que des gravures sur bois et lithographies (natures mortes, fleurs, paysages, portraits et nus féminins).

(Ne pas confondre ce peintre avec François Barraud, né à La Chaux-de-Fonds, frère de Charles, Aimé et Aurèle Barraud)

Barraud Gustave François, alias Gustave François (1883-1964) Maler, Illustrator und Zeichner, geboren am 4. Mai 1883 und gestorben am 22. September 1964 in Genf, Bruder von Maurice Barraud. Gründungsmitglied der Genfer Gruppe Le Falot. Er schuf Gemälde sowie Holzschnitte und Lithografien (Stillleben, Blumen, Landschaften, Porträts und weibliche Akte). (Dieser Maler ist nicht zu verwechseln mit François Barraud, geboren in La Chaux-de-Fonds, Bruder von Charles, Aimé und Aurèle Barraud)

Technik: Öl auf Leinwand über Keilrahmen

Grösse: 78 x 53 cm, mit Rahmen 93 x 67 cm

Signatur: Unten rechts vom Künstler eigenhändig signiert - G. François. Rückseitig auf der Plate betitelt & mit Künstler-Etikette ausgezeichnet

Rahmen: Gerahmt im über Eck verarbeiteten Rahmen aus Holz, passend zum Gemälde.

Zustand: Gut

Preis: CHF 1'800.-

Biographie:

Barraud Gustave François, alias Gustave François (1883-1964)

Peintre, illustrateur et dessinateur, né le 4 mai 1883 et décédé le 22 septembre 1964 à Genève, frère de Maurice Barraud.

Membre fondateur du groupe genevois Le Falot.

A réalisé des tableaux ainsi que des gravures sur bois et lithographies (natures mortes, fleurs, paysages, portraits et nus féminins).

(Ne pas confondre ce peintre avec François Barraud, né à La Chaux-de-Fonds, frère de Charles, Aimé et Aurèle Barraud)

Barraud Gustave François, alias Gustave François (1883-1964) Maler, Illustrator und Zeichner, geboren am 4. Mai 1883 und gestorben am 22. September 1964 in Genf, Bruder von Maurice Barraud. Gründungsmitglied der Genfer Gruppe Le Falot. Er schuf Gemälde sowie Holzschnitte und Lithografien (Stillleben, Blumen, Landschaften, Porträts und weibliche Akte). (Dieser Maler ist nicht zu verwechseln mit François Barraud, geboren in La Chaux-de-Fonds, Bruder von Charles, Aimé und Aurèle Barraud)

Gustave-François-Jules Barraud

04.05.1883 Genève - † 22.09.1964 Genève

Rudolf Mumprecht

1918 Basel, † 2019 Bern)

Titel: Geisterbahn - 1985

Technik: Mischtechnik auf Papier

Grösse: Darstellung 105 x 75 cm, mit Rahmen 106 x 76 cm

Signatur: Unten rechts vom Künstler signiert & datiert - Mumprecht 1985

Zustand: Gut

Rahmen: Gerahmt im Wechselrahmen aus Aluminium und hinter Glas

Besonderes: Mumprecht nimmt mit seinem Oeuvre eine avantgardistische Stellung ein. Das Kunsthaus Bern würdigte im Jahre 2013 sein Schaffen mit einer Einzel-Ausstellung.

Provenienz: Nachlasses von Rudolf Mumprecht

Preis: Sammlung Peter Schuler

Biographie:

Mumprecht wurde in Basel geboren und wuchs in Bern auf. Seine zeichnerische Begabung zeigte sich früh, aber erst während seiner Lehre zum Kartografen, die er 1938 als Zeichner-Lithograf abschloss, setzte er sich vertieft mit bildnerischen Gestaltungsformen auseinander. Während des Aktivdienstes im Zweiten Weltkrieg bildete er seine künstlerischen Fähigkeiten autodidaktisch weiter aus. Es entstanden gegenständliche Zeichnungen, zumeist Landschaften und Porträts.

Zusammen mit Eugen Jordi und Emil Zbinden malte und zeichnete er von 1951 bis 1953 den Kraftwerkbau auf der Grimmsel. Um der Enge Berns und der Schweiz zu entfliehen, unternahm Mumprecht nach Kriegsende mehrere Reisen in verschiedene Länder. Von 1949 bis 1954 lebte er in Paris, wo vor allem Lithografien und Aquatinta-Blätter entstanden. Bei einem weiteren Aufenthalt in Paris-Versailles zwischen 1960 und 1964 schuf er die ersten grossformatigen Bilder.

Seit seiner Rückkehr in die Schweiz 1964 lebte und arbeitete Mumprecht in Köniz und seit 1986 auch in Brione sopra Minusio. Am 25. Juli 2019 ist er im Berner «Burgerspittel Viererfeld» gestorben.

Mumprechts Nachlass befindet sich in der Burgerbibliothek Bern.

Technik: Mischtechnik auf Papier

Grösse: Darstellung 105 x 75 cm, mit Rahmen 106 x 76 cm

Signatur: Unten rechts vom Künstler signiert & datiert - Mumprecht 1985

Zustand: Gut

Rahmen: Gerahmt im Wechselrahmen aus Aluminium und hinter Glas

Besonderes: Mumprecht nimmt mit seinem Oeuvre eine avantgardistische Stellung ein. Das Kunsthaus Bern würdigte im Jahre 2013 sein Schaffen mit einer Einzel-Ausstellung.

Provenienz: Nachlasses von Rudolf Mumprecht

Preis: Sammlung Peter Schuler

Biographie:

Mumprecht wurde in Basel geboren und wuchs in Bern auf. Seine zeichnerische Begabung zeigte sich früh, aber erst während seiner Lehre zum Kartografen, die er 1938 als Zeichner-Lithograf abschloss, setzte er sich vertieft mit bildnerischen Gestaltungsformen auseinander. Während des Aktivdienstes im Zweiten Weltkrieg bildete er seine künstlerischen Fähigkeiten autodidaktisch weiter aus. Es entstanden gegenständliche Zeichnungen, zumeist Landschaften und Porträts.

Zusammen mit Eugen Jordi und Emil Zbinden malte und zeichnete er von 1951 bis 1953 den Kraftwerkbau auf der Grimmsel. Um der Enge Berns und der Schweiz zu entfliehen, unternahm Mumprecht nach Kriegsende mehrere Reisen in verschiedene Länder. Von 1949 bis 1954 lebte er in Paris, wo vor allem Lithografien und Aquatinta-Blätter entstanden. Bei einem weiteren Aufenthalt in Paris-Versailles zwischen 1960 und 1964 schuf er die ersten grossformatigen Bilder.

Seit seiner Rückkehr in die Schweiz 1964 lebte und arbeitete Mumprecht in Köniz und seit 1986 auch in Brione sopra Minusio. Am 25. Juli 2019 ist er im Berner «Burgerspittel Viererfeld» gestorben.

Mumprechts Nachlass befindet sich in der Burgerbibliothek Bern.

Rudolf Mumprecht

1918 Basel, † 2019 Bern)

Titel: Geisterbahn - 1985

Technik: Mischtechnik auf Papier

Grösse: Darstellung 105 x 75 cm, mit Rahmen 106 x 76 cm

Signatur: Unten rechts vom Künstler signiert & datiert - Mumprecht 1985

Zustand: Gut

Rahmen: Gerahmt im Wechselrahmen aus Aluminium und hinter Glas

Besonderes: Mumprecht nimmt mit seinem Oeuvre eine avantgardistische Stellung ein. Das Kunsthaus Bern würdigte im Jahre 2013 sein Schaffen mit einer Einzel-Ausstellung.

Provenienz: Nachlasses von Rudolf Mumprecht

Preis: Sammlung Peter Schuler

Biographie:

Mumprecht wurde in Basel geboren und wuchs in Bern auf. Seine zeichnerische Begabung zeigte sich früh, aber erst während seiner Lehre zum Kartografen, die er 1938 als Zeichner-Lithograf abschloss, setzte er sich vertieft mit bildnerischen Gestaltungsformen auseinander. Während des Aktivdienstes im Zweiten Weltkrieg bildete er seine künstlerischen Fähigkeiten autodidaktisch weiter aus. Es entstanden gegenständliche Zeichnungen, zumeist Landschaften und Porträts.

Zusammen mit Eugen Jordi und Emil Zbinden malte und zeichnete er von 1951 bis 1953 den Kraftwerkbau auf der Grimmsel. Um der Enge Berns und der Schweiz zu entfliehen, unternahm Mumprecht nach Kriegsende mehrere Reisen in verschiedene Länder. Von 1949 bis 1954 lebte er in Paris, wo vor allem Lithografien und Aquatinta-Blätter entstanden. Bei einem weiteren Aufenthalt in Paris-Versailles zwischen 1960 und 1964 schuf er die ersten grossformatigen Bilder.

Seit seiner Rückkehr in die Schweiz 1964 lebte und arbeitete Mumprecht in Köniz und seit 1986 auch in Brione sopra Minusio. Am 25. Juli 2019 ist er im Berner «Burgerspittel Viererfeld» gestorben.

Mumprechts Nachlass befindet sich in der Burgerbibliothek Bern.

Technik: Mischtechnik auf Papier

Grösse: Darstellung 105 x 75 cm, mit Rahmen 106 x 76 cm

Signatur: Unten rechts vom Künstler signiert & datiert - Mumprecht 1985

Zustand: Gut

Rahmen: Gerahmt im Wechselrahmen aus Aluminium und hinter Glas

Besonderes: Mumprecht nimmt mit seinem Oeuvre eine avantgardistische Stellung ein. Das Kunsthaus Bern würdigte im Jahre 2013 sein Schaffen mit einer Einzel-Ausstellung.

Provenienz: Nachlasses von Rudolf Mumprecht

Preis: Sammlung Peter Schuler

Biographie:

Mumprecht wurde in Basel geboren und wuchs in Bern auf. Seine zeichnerische Begabung zeigte sich früh, aber erst während seiner Lehre zum Kartografen, die er 1938 als Zeichner-Lithograf abschloss, setzte er sich vertieft mit bildnerischen Gestaltungsformen auseinander. Während des Aktivdienstes im Zweiten Weltkrieg bildete er seine künstlerischen Fähigkeiten autodidaktisch weiter aus. Es entstanden gegenständliche Zeichnungen, zumeist Landschaften und Porträts.

Zusammen mit Eugen Jordi und Emil Zbinden malte und zeichnete er von 1951 bis 1953 den Kraftwerkbau auf der Grimmsel. Um der Enge Berns und der Schweiz zu entfliehen, unternahm Mumprecht nach Kriegsende mehrere Reisen in verschiedene Länder. Von 1949 bis 1954 lebte er in Paris, wo vor allem Lithografien und Aquatinta-Blätter entstanden. Bei einem weiteren Aufenthalt in Paris-Versailles zwischen 1960 und 1964 schuf er die ersten grossformatigen Bilder.

Seit seiner Rückkehr in die Schweiz 1964 lebte und arbeitete Mumprecht in Köniz und seit 1986 auch in Brione sopra Minusio. Am 25. Juli 2019 ist er im Berner «Burgerspittel Viererfeld» gestorben.

Mumprechts Nachlass befindet sich in der Burgerbibliothek Bern.

Rudolf Mumprecht

1918 Basel, † 2019 Bern)

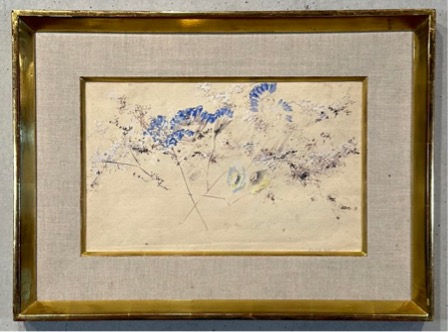

Rodolphe-Théophile Bosshard

1889 Morges, † 1960 Chardonne

Titel: "Fleurs" - 1929

Technik: Aquarell auf Papier

Grösse: Darstellung 25 x 42 cm

Rahmen 45 x 61 cm

Signatur: Nicht signiert. (Wir haben das Bild nicht ausgerahmt - möglicherweise befindet sich unter dem Rahmen eine Signatur?).

Unten rechts vom Künstler ortsbezeichnet - Riex & datiert - 1929. Rückseitig mit Künstler-Etikette

Rahmen: Im über Eck verarbeiteten und vergoldeten Rahmen aus Holz hinter Glas, professionell gerahmt.

Zustand: Gut

Preis: Sammlung Peter Schuler

Rodolphe Théophile Bosshard gilt als einer der einflussreichen Schweizer Maler des frühen 20.Jahrhunderts. In Paris stellte unter anderem zusammen mit Pablo Picasso und Marc Chagall aus. Nach seinem Tod wurde sein umfangreiches Werk in mehreren Retrospektiven gewürdigt.

Nachgeborener Sohn des Ernst, Bankkaufmanns in Polen, und der Lydie geb. Brindeau. Ingeborg Schammer. Nach dem Abschluss des klass. Gymnasiums besuchte B. 1907-09 die Kunstgewerbeschule Genf. 1910 reiste er mit Gustave Buchet erstmals nach Paris, wo er sich 1914 erneut aufhielt. Nachdem er ein eidg. Stipendium erhalten hatte, lebte B. 1920-24 im Pariser Montparnasse-Quartier. Seine Bildnisse und v.a. seine Akte, eingebettet in kubistisch dargestellten Landschaften, wurden von den Pariser Kritikern gerühmt. Danach zog B. nach Gryon, stellte aber weiter in Paris aus. Der Genfer Bankier René Hentsch legte eine bedeutende Sammlung der Werke B.s an, der 1928-30 auch im Vertrag mit Pariser Galerien stand. Zu den eher stilisierten Landschaften und den eher klass. Aktbildern kamen mystische, monumentale Kompositionen sowie Aufträge für Bildnisse und Illustrationen hinzu ("Chant des pays du Rhône" von Charles Ferdinand Ramuz, 1929). Sein neues Atelier in Riex war gut besucht. Paul Budry widmete B. 1932 eine Monografie, das Kunstmuseum Winterthur 1933 eine Retrospektive. Mit Budry, André Lurçat und Le Corbusier bereiste B. Griechenland. Er führte zahlreiche öffentl. und private Aufträge aus, so an der Höheren Töchterschule in Lausanne (1934), am Krematorium von Vevey (1939), am Haus von Radio Lausanne (1954) und am Gebäude der Vaudoise Versicherungen (1957). B., der ab 1944 in Chardonne wohnte, malte häufig auch in Bissone. 1947 stellte er in Paris aus, wo Kritiker seine Bilder als "abstrakt" beurteilten. 1949 zeigte das Musée Jenisch in Vevey eine Retrospektive. 1930 erhielt B. den Carnegie-Preis für Malerei.

Titel: "Fleurs" - 1929

Technik: Aquarell auf Papier

Grösse: Darstellung 25 x 42 cm

Rahmen 45 x 61 cm

Signatur: Nicht signiert. (Wir haben das Bild nicht ausgerahmt - möglicherweise befindet sich unter dem Rahmen eine Signatur?).

Unten rechts vom Künstler ortsbezeichnet - Riex & datiert - 1929. Rückseitig mit Künstler-Etikette

Rahmen: Im über Eck verarbeiteten und vergoldeten Rahmen aus Holz hinter Glas, professionell gerahmt.

Zustand: Gut

Preis: Sammlung Peter Schuler

Rodolphe Théophile Bosshard gilt als einer der einflussreichen Schweizer Maler des frühen 20.Jahrhunderts. In Paris stellte unter anderem zusammen mit Pablo Picasso und Marc Chagall aus. Nach seinem Tod wurde sein umfangreiches Werk in mehreren Retrospektiven gewürdigt.

Nachgeborener Sohn des Ernst, Bankkaufmanns in Polen, und der Lydie geb. Brindeau. Ingeborg Schammer. Nach dem Abschluss des klass. Gymnasiums besuchte B. 1907-09 die Kunstgewerbeschule Genf. 1910 reiste er mit Gustave Buchet erstmals nach Paris, wo er sich 1914 erneut aufhielt. Nachdem er ein eidg. Stipendium erhalten hatte, lebte B. 1920-24 im Pariser Montparnasse-Quartier. Seine Bildnisse und v.a. seine Akte, eingebettet in kubistisch dargestellten Landschaften, wurden von den Pariser Kritikern gerühmt. Danach zog B. nach Gryon, stellte aber weiter in Paris aus. Der Genfer Bankier René Hentsch legte eine bedeutende Sammlung der Werke B.s an, der 1928-30 auch im Vertrag mit Pariser Galerien stand. Zu den eher stilisierten Landschaften und den eher klass. Aktbildern kamen mystische, monumentale Kompositionen sowie Aufträge für Bildnisse und Illustrationen hinzu ("Chant des pays du Rhône" von Charles Ferdinand Ramuz, 1929). Sein neues Atelier in Riex war gut besucht. Paul Budry widmete B. 1932 eine Monografie, das Kunstmuseum Winterthur 1933 eine Retrospektive. Mit Budry, André Lurçat und Le Corbusier bereiste B. Griechenland. Er führte zahlreiche öffentl. und private Aufträge aus, so an der Höheren Töchterschule in Lausanne (1934), am Krematorium von Vevey (1939), am Haus von Radio Lausanne (1954) und am Gebäude der Vaudoise Versicherungen (1957). B., der ab 1944 in Chardonne wohnte, malte häufig auch in Bissone. 1947 stellte er in Paris aus, wo Kritiker seine Bilder als "abstrakt" beurteilten. 1949 zeigte das Musée Jenisch in Vevey eine Retrospektive. 1930 erhielt B. den Carnegie-Preis für Malerei.

Rodolphe-Théophile Bosshard

1889 Morges, † 1960 Chardonne

Titel: "Fleurs" - 1929

Technik: Aquarell auf Papier

Grösse: Darstellung 25 x 42 cm

Rahmen 45 x 61 cm

Signatur: Nicht signiert. (Wir haben das Bild nicht ausgerahmt - möglicherweise befindet sich unter dem Rahmen eine Signatur?).

Unten rechts vom Künstler ortsbezeichnet - Riex & datiert - 1929. Rückseitig mit Künstler-Etikette

Rahmen: Im über Eck verarbeiteten und vergoldeten Rahmen aus Holz hinter Glas, professionell gerahmt.

Zustand: Gut

Preis: Sammlung Peter Schuler

Rodolphe Théophile Bosshard gilt als einer der einflussreichen Schweizer Maler des frühen 20.Jahrhunderts. In Paris stellte unter anderem zusammen mit Pablo Picasso und Marc Chagall aus. Nach seinem Tod wurde sein umfangreiches Werk in mehreren Retrospektiven gewürdigt.

Nachgeborener Sohn des Ernst, Bankkaufmanns in Polen, und der Lydie geb. Brindeau. Ingeborg Schammer. Nach dem Abschluss des klass. Gymnasiums besuchte B. 1907-09 die Kunstgewerbeschule Genf. 1910 reiste er mit Gustave Buchet erstmals nach Paris, wo er sich 1914 erneut aufhielt. Nachdem er ein eidg. Stipendium erhalten hatte, lebte B. 1920-24 im Pariser Montparnasse-Quartier. Seine Bildnisse und v.a. seine Akte, eingebettet in kubistisch dargestellten Landschaften, wurden von den Pariser Kritikern gerühmt. Danach zog B. nach Gryon, stellte aber weiter in Paris aus. Der Genfer Bankier René Hentsch legte eine bedeutende Sammlung der Werke B.s an, der 1928-30 auch im Vertrag mit Pariser Galerien stand. Zu den eher stilisierten Landschaften und den eher klass. Aktbildern kamen mystische, monumentale Kompositionen sowie Aufträge für Bildnisse und Illustrationen hinzu ("Chant des pays du Rhône" von Charles Ferdinand Ramuz, 1929). Sein neues Atelier in Riex war gut besucht. Paul Budry widmete B. 1932 eine Monografie, das Kunstmuseum Winterthur 1933 eine Retrospektive. Mit Budry, André Lurçat und Le Corbusier bereiste B. Griechenland. Er führte zahlreiche öffentl. und private Aufträge aus, so an der Höheren Töchterschule in Lausanne (1934), am Krematorium von Vevey (1939), am Haus von Radio Lausanne (1954) und am Gebäude der Vaudoise Versicherungen (1957). B., der ab 1944 in Chardonne wohnte, malte häufig auch in Bissone. 1947 stellte er in Paris aus, wo Kritiker seine Bilder als "abstrakt" beurteilten. 1949 zeigte das Musée Jenisch in Vevey eine Retrospektive. 1930 erhielt B. den Carnegie-Preis für Malerei.

Titel: "Fleurs" - 1929

Technik: Aquarell auf Papier

Grösse: Darstellung 25 x 42 cm

Rahmen 45 x 61 cm

Signatur: Nicht signiert. (Wir haben das Bild nicht ausgerahmt - möglicherweise befindet sich unter dem Rahmen eine Signatur?).

Unten rechts vom Künstler ortsbezeichnet - Riex & datiert - 1929. Rückseitig mit Künstler-Etikette

Rahmen: Im über Eck verarbeiteten und vergoldeten Rahmen aus Holz hinter Glas, professionell gerahmt.

Zustand: Gut

Preis: Sammlung Peter Schuler

Rodolphe Théophile Bosshard gilt als einer der einflussreichen Schweizer Maler des frühen 20.Jahrhunderts. In Paris stellte unter anderem zusammen mit Pablo Picasso und Marc Chagall aus. Nach seinem Tod wurde sein umfangreiches Werk in mehreren Retrospektiven gewürdigt.

Nachgeborener Sohn des Ernst, Bankkaufmanns in Polen, und der Lydie geb. Brindeau. Ingeborg Schammer. Nach dem Abschluss des klass. Gymnasiums besuchte B. 1907-09 die Kunstgewerbeschule Genf. 1910 reiste er mit Gustave Buchet erstmals nach Paris, wo er sich 1914 erneut aufhielt. Nachdem er ein eidg. Stipendium erhalten hatte, lebte B. 1920-24 im Pariser Montparnasse-Quartier. Seine Bildnisse und v.a. seine Akte, eingebettet in kubistisch dargestellten Landschaften, wurden von den Pariser Kritikern gerühmt. Danach zog B. nach Gryon, stellte aber weiter in Paris aus. Der Genfer Bankier René Hentsch legte eine bedeutende Sammlung der Werke B.s an, der 1928-30 auch im Vertrag mit Pariser Galerien stand. Zu den eher stilisierten Landschaften und den eher klass. Aktbildern kamen mystische, monumentale Kompositionen sowie Aufträge für Bildnisse und Illustrationen hinzu ("Chant des pays du Rhône" von Charles Ferdinand Ramuz, 1929). Sein neues Atelier in Riex war gut besucht. Paul Budry widmete B. 1932 eine Monografie, das Kunstmuseum Winterthur 1933 eine Retrospektive. Mit Budry, André Lurçat und Le Corbusier bereiste B. Griechenland. Er führte zahlreiche öffentl. und private Aufträge aus, so an der Höheren Töchterschule in Lausanne (1934), am Krematorium von Vevey (1939), am Haus von Radio Lausanne (1954) und am Gebäude der Vaudoise Versicherungen (1957). B., der ab 1944 in Chardonne wohnte, malte häufig auch in Bissone. 1947 stellte er in Paris aus, wo Kritiker seine Bilder als "abstrakt" beurteilten. 1949 zeigte das Musée Jenisch in Vevey eine Retrospektive. 1930 erhielt B. den Carnegie-Preis für Malerei.

Rodolphe-Théophile Bosshard

1889 Morges, † 1960 Chardonne

Titel: "Fleurs" - 1929

Technik: Aquarell auf Papier

Grösse: Darstellung 25 x 42 cm

Rahmen 45 x 61 cm

Signatur: Nicht signiert. (Wir haben das Bild nicht ausgerahmt - möglicherweise befindet sich unter dem Rahmen eine Signatur?).

Unten rechts vom Künstler ortsbezeichnet - Riex & datiert - 1929. Rückseitig mit Künstler-Etikette

Rahmen: Im über Eck verarbeiteten und vergoldeten Rahmen aus Holz hinter Glas, professionell gerahmt.

Zustand: Gut

Preis: Sammlung Peter Schuler

Rodolphe Théophile Bosshard gilt als einer der einflussreichen Schweizer Maler des frühen 20.Jahrhunderts. In Paris stellte unter anderem zusammen mit Pablo Picasso und Marc Chagall aus. Nach seinem Tod wurde sein umfangreiches Werk in mehreren Retrospektiven gewürdigt.

Nachgeborener Sohn des Ernst, Bankkaufmanns in Polen, und der Lydie geb. Brindeau. Ingeborg Schammer. Nach dem Abschluss des klass. Gymnasiums besuchte B. 1907-09 die Kunstgewerbeschule Genf. 1910 reiste er mit Gustave Buchet erstmals nach Paris, wo er sich 1914 erneut aufhielt. Nachdem er ein eidg. Stipendium erhalten hatte, lebte B. 1920-24 im Pariser Montparnasse-Quartier. Seine Bildnisse und v.a. seine Akte, eingebettet in kubistisch dargestellten Landschaften, wurden von den Pariser Kritikern gerühmt. Danach zog B. nach Gryon, stellte aber weiter in Paris aus. Der Genfer Bankier René Hentsch legte eine bedeutende Sammlung der Werke B.s an, der 1928-30 auch im Vertrag mit Pariser Galerien stand. Zu den eher stilisierten Landschaften und den eher klass. Aktbildern kamen mystische, monumentale Kompositionen sowie Aufträge für Bildnisse und Illustrationen hinzu ("Chant des pays du Rhône" von Charles Ferdinand Ramuz, 1929). Sein neues Atelier in Riex war gut besucht. Paul Budry widmete B. 1932 eine Monografie, das Kunstmuseum Winterthur 1933 eine Retrospektive. Mit Budry, André Lurçat und Le Corbusier bereiste B. Griechenland. Er führte zahlreiche öffentl. und private Aufträge aus, so an der Höheren Töchterschule in Lausanne (1934), am Krematorium von Vevey (1939), am Haus von Radio Lausanne (1954) und am Gebäude der Vaudoise Versicherungen (1957). B., der ab 1944 in Chardonne wohnte, malte häufig auch in Bissone. 1947 stellte er in Paris aus, wo Kritiker seine Bilder als "abstrakt" beurteilten. 1949 zeigte das Musée Jenisch in Vevey eine Retrospektive. 1930 erhielt B. den Carnegie-Preis für Malerei.

Titel: "Fleurs" - 1929

Technik: Aquarell auf Papier

Grösse: Darstellung 25 x 42 cm

Rahmen 45 x 61 cm

Signatur: Nicht signiert. (Wir haben das Bild nicht ausgerahmt - möglicherweise befindet sich unter dem Rahmen eine Signatur?).

Unten rechts vom Künstler ortsbezeichnet - Riex & datiert - 1929. Rückseitig mit Künstler-Etikette

Rahmen: Im über Eck verarbeiteten und vergoldeten Rahmen aus Holz hinter Glas, professionell gerahmt.

Zustand: Gut

Preis: Sammlung Peter Schuler

Rodolphe Théophile Bosshard gilt als einer der einflussreichen Schweizer Maler des frühen 20.Jahrhunderts. In Paris stellte unter anderem zusammen mit Pablo Picasso und Marc Chagall aus. Nach seinem Tod wurde sein umfangreiches Werk in mehreren Retrospektiven gewürdigt.

Nachgeborener Sohn des Ernst, Bankkaufmanns in Polen, und der Lydie geb. Brindeau. Ingeborg Schammer. Nach dem Abschluss des klass. Gymnasiums besuchte B. 1907-09 die Kunstgewerbeschule Genf. 1910 reiste er mit Gustave Buchet erstmals nach Paris, wo er sich 1914 erneut aufhielt. Nachdem er ein eidg. Stipendium erhalten hatte, lebte B. 1920-24 im Pariser Montparnasse-Quartier. Seine Bildnisse und v.a. seine Akte, eingebettet in kubistisch dargestellten Landschaften, wurden von den Pariser Kritikern gerühmt. Danach zog B. nach Gryon, stellte aber weiter in Paris aus. Der Genfer Bankier René Hentsch legte eine bedeutende Sammlung der Werke B.s an, der 1928-30 auch im Vertrag mit Pariser Galerien stand. Zu den eher stilisierten Landschaften und den eher klass. Aktbildern kamen mystische, monumentale Kompositionen sowie Aufträge für Bildnisse und Illustrationen hinzu ("Chant des pays du Rhône" von Charles Ferdinand Ramuz, 1929). Sein neues Atelier in Riex war gut besucht. Paul Budry widmete B. 1932 eine Monografie, das Kunstmuseum Winterthur 1933 eine Retrospektive. Mit Budry, André Lurçat und Le Corbusier bereiste B. Griechenland. Er führte zahlreiche öffentl. und private Aufträge aus, so an der Höheren Töchterschule in Lausanne (1934), am Krematorium von Vevey (1939), am Haus von Radio Lausanne (1954) und am Gebäude der Vaudoise Versicherungen (1957). B., der ab 1944 in Chardonne wohnte, malte häufig auch in Bissone. 1947 stellte er in Paris aus, wo Kritiker seine Bilder als "abstrakt" beurteilten. 1949 zeigte das Musée Jenisch in Vevey eine Retrospektive. 1930 erhielt B. den Carnegie-Preis für Malerei.

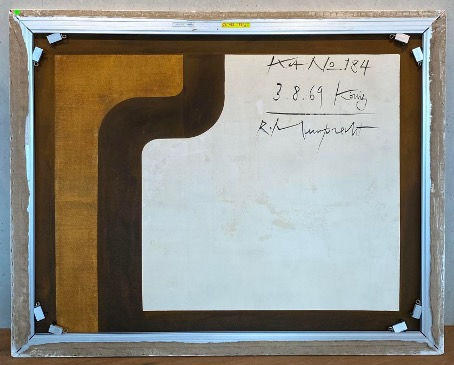

Rudolf Mumprecht (1918 Basel, † 2019 Bern)

Titel: Ohne Titel - 1969

Technik: Dispersion auf Leinwand über Aluminium-Innenrahmen

Grösse: 131 x 164 cm

Signatur: Unten mittig vom Künstler eigenhändig monogrammiert & datiert - R M 6 9. Rückseitig nochmals signiert, datiert - R. Mumprecht 3.8.69 & mit Ausstellungs-Etikette

Zustand: Gut - aufhängefertig!

Rahmen: Nicht gerahmt.

Mumprecht nimmt mit seinem Oeuvre eine avantgardistische Stellung ein. Das Kunsthaus Bern würdigte im Jahre 2013 sein Schaffen mit einer Einzel-Ausstellung.

Provenienz: Nachlasses von Rudolf Mumprecht

Preis: CHF 3'200.-

Technik: Dispersion auf Leinwand über Aluminium-Innenrahmen

Grösse: 131 x 164 cm

Signatur: Unten mittig vom Künstler eigenhändig monogrammiert & datiert - R M 6 9. Rückseitig nochmals signiert, datiert - R. Mumprecht 3.8.69 & mit Ausstellungs-Etikette

Zustand: Gut - aufhängefertig!

Rahmen: Nicht gerahmt.

Mumprecht nimmt mit seinem Oeuvre eine avantgardistische Stellung ein. Das Kunsthaus Bern würdigte im Jahre 2013 sein Schaffen mit einer Einzel-Ausstellung.

Provenienz: Nachlasses von Rudolf Mumprecht

Preis: CHF 3'200.-

Rudolf Mumprecht (1918 Basel, † 2019 Bern)

Titel: Ohne Titel - 1969

Technik: Dispersion auf Leinwand über Aluminium-Innenrahmen

Grösse: 131 x 164 cm

Signatur: Unten mittig vom Künstler eigenhändig monogrammiert & datiert - R M 6 9. Rückseitig nochmals signiert, datiert - R. Mumprecht 3.8.69 & mit Ausstellungs-Etikette

Zustand: Gut - aufhängefertig!

Rahmen: Nicht gerahmt.

Mumprecht nimmt mit seinem Oeuvre eine avantgardistische Stellung ein. Das Kunsthaus Bern würdigte im Jahre 2013 sein Schaffen mit einer Einzel-Ausstellung.

Provenienz: Nachlasses von Rudolf Mumprecht

Preis: CHF 3'200.-

Technik: Dispersion auf Leinwand über Aluminium-Innenrahmen

Grösse: 131 x 164 cm

Signatur: Unten mittig vom Künstler eigenhändig monogrammiert & datiert - R M 6 9. Rückseitig nochmals signiert, datiert - R. Mumprecht 3.8.69 & mit Ausstellungs-Etikette

Zustand: Gut - aufhängefertig!

Rahmen: Nicht gerahmt.

Mumprecht nimmt mit seinem Oeuvre eine avantgardistische Stellung ein. Das Kunsthaus Bern würdigte im Jahre 2013 sein Schaffen mit einer Einzel-Ausstellung.

Provenienz: Nachlasses von Rudolf Mumprecht

Preis: CHF 3'200.-

Rudolf Mumprecht (1918 Basel, † 2019 Bern)

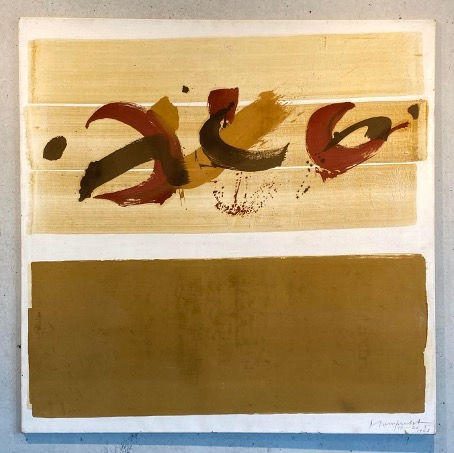

Rudolf Mumprecht (1918 Basel, † 2019 Bern)

Titel: Ohne Titel - 1968

Technik: Dispersion auf Leinwand über Keilrahmen

Grösse: 100 x 100 cm

Signatur: Unten rechts vom Künstler eigenhändig signiert & datiert - Mumprecht 13. - 26.5.1968. Rückseitig nochmals signiert, datiert & nummeriert

Zustand: Gut - aufhängefertig!

Rahmen: Nicht gerahmt.

Besonderes: Mumprecht nimmt mit seinem Oeuvre eine avantgardistische Stellung ein. Das Kunsthaus Bern würdigte im Jahre 2013 sein Schaffen mit einer Einzel-Ausstellung. Provenienz: Nachlasses von Rudolf Mumprecht

Preis: CHF 1'200.-

Technik: Dispersion auf Leinwand über Keilrahmen

Grösse: 100 x 100 cm

Signatur: Unten rechts vom Künstler eigenhändig signiert & datiert - Mumprecht 13. - 26.5.1968. Rückseitig nochmals signiert, datiert & nummeriert

Zustand: Gut - aufhängefertig!

Rahmen: Nicht gerahmt.

Besonderes: Mumprecht nimmt mit seinem Oeuvre eine avantgardistische Stellung ein. Das Kunsthaus Bern würdigte im Jahre 2013 sein Schaffen mit einer Einzel-Ausstellung. Provenienz: Nachlasses von Rudolf Mumprecht

Preis: CHF 1'200.-

Rudolf Mumprecht (1918 Basel, † 2019 Bern)

Titel: Ohne Titel - 1968

Technik: Dispersion auf Leinwand über Keilrahmen

Grösse: 100 x 100 cm

Signatur: Unten rechts vom Künstler eigenhändig signiert & datiert - Mumprecht 13. - 26.5.1968. Rückseitig nochmals signiert, datiert & nummeriert

Zustand: Gut - aufhängefertig!

Rahmen: Nicht gerahmt.

Besonderes: Mumprecht nimmt mit seinem Oeuvre eine avantgardistische Stellung ein. Das Kunsthaus Bern würdigte im Jahre 2013 sein Schaffen mit einer Einzel-Ausstellung. Provenienz: Nachlasses von Rudolf Mumprecht

Preis: CHF 1'200.-

Technik: Dispersion auf Leinwand über Keilrahmen

Grösse: 100 x 100 cm

Signatur: Unten rechts vom Künstler eigenhändig signiert & datiert - Mumprecht 13. - 26.5.1968. Rückseitig nochmals signiert, datiert & nummeriert

Zustand: Gut - aufhängefertig!

Rahmen: Nicht gerahmt.

Besonderes: Mumprecht nimmt mit seinem Oeuvre eine avantgardistische Stellung ein. Das Kunsthaus Bern würdigte im Jahre 2013 sein Schaffen mit einer Einzel-Ausstellung. Provenienz: Nachlasses von Rudolf Mumprecht

Preis: CHF 1'200.-

Rudolf Mumprecht (1918 Basel, † 2019 Bern)

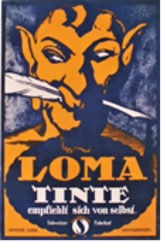

LOMA TINTE MEPHISTO 1914

Original Plakat Lithographie von 1914

Zustand A

Masse: 60 x 90 cm

Preis: CHF 160.- (ohne Rahmen)

Zustand A

Masse: 60 x 90 cm

Preis: CHF 160.- (ohne Rahmen)

Hermann Rüdisühli

vollst. Name Traugott Hermann Rüdisühli;

10. Juni 1864 in Lenzburg, Schweiz; † 27. Januar 1944 in München

Titel: Herbstliche Teichlandschaft

Öl / Lwd

Masse: 35 x 45,5 cm

Kleine Pigmentflecken

Preis: CHF 380.-

Hermann Rüdisühli war ein Schweizer Maler, der vor allem in Münchener Adelskreisen nach der Jahrhundertwende große Erfolge feierte. Das Oeuvre des Künstlers umfasste um die 1000 Gemälde, zu denen Porträts, mythologische Szenen und Frauenakte zählten.

Biografie:

Hermann Rüdisühli studierte von 1883 bis 1887 an der Akademie Karlsruhe bei Ferdinand Keller und Karl Brünner. Zwischen 1888 und 1898 leitete er Malschulen in Stuttgart und Basel. Im Jahr 1898 siedelte er nach München über. Rüdisühli erzielte anfänglich in München mit seinen Gemälden vor allem in adeligen Kreisen grosse Erfolge. Er lebte zuletzt in grosser Armut und starb, nachdem durch einen Bombenangriff seine Wohnung und sein Atelier zerstört worden waren, durch Suizid.

Rüdisühli malte Landschaften, Porträts und Allegorien. Sein Werk umfasst mythologische und heroische Bilder. Er wurde durch Arnold Böcklin beeinflusst. Sein Gesamtwerk umfasst über 1000 Gemälde.

Rezeption

Größter Bewunderer und Sammler seiner Werke ist Johannes Neckermann, Sohn des Versandkaufmanns und Dressurreiters Josef Neckermann. Der in den USA lebende Neckermann sammelt seit über 25 Jahren die Bilder der Künstlerfamilie Rüdisühli.

Das amerikanische Yager Museum in Oneonta, NY, präsentierte die Sammlung im Jahr 2001. Erstmals seit 105 Jahren zeigte eine Ausstellung dabei Gemälde der ganzen Künstlerfamilie.

10. Juni 1864 in Lenzburg, Schweiz; † 27. Januar 1944 in München

Titel: Herbstliche Teichlandschaft

Öl / Lwd

Masse: 35 x 45,5 cm

Kleine Pigmentflecken

Preis: CHF 380.-

Hermann Rüdisühli war ein Schweizer Maler, der vor allem in Münchener Adelskreisen nach der Jahrhundertwende große Erfolge feierte. Das Oeuvre des Künstlers umfasste um die 1000 Gemälde, zu denen Porträts, mythologische Szenen und Frauenakte zählten.

Biografie:

Hermann Rüdisühli studierte von 1883 bis 1887 an der Akademie Karlsruhe bei Ferdinand Keller und Karl Brünner. Zwischen 1888 und 1898 leitete er Malschulen in Stuttgart und Basel. Im Jahr 1898 siedelte er nach München über. Rüdisühli erzielte anfänglich in München mit seinen Gemälden vor allem in adeligen Kreisen grosse Erfolge. Er lebte zuletzt in grosser Armut und starb, nachdem durch einen Bombenangriff seine Wohnung und sein Atelier zerstört worden waren, durch Suizid.

Rüdisühli malte Landschaften, Porträts und Allegorien. Sein Werk umfasst mythologische und heroische Bilder. Er wurde durch Arnold Böcklin beeinflusst. Sein Gesamtwerk umfasst über 1000 Gemälde.

Rezeption

Größter Bewunderer und Sammler seiner Werke ist Johannes Neckermann, Sohn des Versandkaufmanns und Dressurreiters Josef Neckermann. Der in den USA lebende Neckermann sammelt seit über 25 Jahren die Bilder der Künstlerfamilie Rüdisühli.

Das amerikanische Yager Museum in Oneonta, NY, präsentierte die Sammlung im Jahr 2001. Erstmals seit 105 Jahren zeigte eine Ausstellung dabei Gemälde der ganzen Künstlerfamilie.

Hermann Rüdisühli

vollst. Name Traugott Hermann Rüdisühli;

10. Juni 1864 in Lenzburg, Schweiz; † 27. Januar 1944 in München

Titel: Herbstliche Teichlandschaft

Öl / Lwd

Masse: 35 x 45,5 cm

Kleine Pigmentflecken

Preis: CHF 380.-

Hermann Rüdisühli war ein Schweizer Maler, der vor allem in Münchener Adelskreisen nach der Jahrhundertwende große Erfolge feierte. Das Oeuvre des Künstlers umfasste um die 1000 Gemälde, zu denen Porträts, mythologische Szenen und Frauenakte zählten.

Biografie:

Hermann Rüdisühli studierte von 1883 bis 1887 an der Akademie Karlsruhe bei Ferdinand Keller und Karl Brünner. Zwischen 1888 und 1898 leitete er Malschulen in Stuttgart und Basel. Im Jahr 1898 siedelte er nach München über. Rüdisühli erzielte anfänglich in München mit seinen Gemälden vor allem in adeligen Kreisen grosse Erfolge. Er lebte zuletzt in grosser Armut und starb, nachdem durch einen Bombenangriff seine Wohnung und sein Atelier zerstört worden waren, durch Suizid.

Rüdisühli malte Landschaften, Porträts und Allegorien. Sein Werk umfasst mythologische und heroische Bilder. Er wurde durch Arnold Böcklin beeinflusst. Sein Gesamtwerk umfasst über 1000 Gemälde.

Rezeption

Größter Bewunderer und Sammler seiner Werke ist Johannes Neckermann, Sohn des Versandkaufmanns und Dressurreiters Josef Neckermann. Der in den USA lebende Neckermann sammelt seit über 25 Jahren die Bilder der Künstlerfamilie Rüdisühli.

Das amerikanische Yager Museum in Oneonta, NY, präsentierte die Sammlung im Jahr 2001. Erstmals seit 105 Jahren zeigte eine Ausstellung dabei Gemälde der ganzen Künstlerfamilie.

10. Juni 1864 in Lenzburg, Schweiz; † 27. Januar 1944 in München

Titel: Herbstliche Teichlandschaft

Öl / Lwd

Masse: 35 x 45,5 cm

Kleine Pigmentflecken

Preis: CHF 380.-

Hermann Rüdisühli war ein Schweizer Maler, der vor allem in Münchener Adelskreisen nach der Jahrhundertwende große Erfolge feierte. Das Oeuvre des Künstlers umfasste um die 1000 Gemälde, zu denen Porträts, mythologische Szenen und Frauenakte zählten.

Biografie:

Hermann Rüdisühli studierte von 1883 bis 1887 an der Akademie Karlsruhe bei Ferdinand Keller und Karl Brünner. Zwischen 1888 und 1898 leitete er Malschulen in Stuttgart und Basel. Im Jahr 1898 siedelte er nach München über. Rüdisühli erzielte anfänglich in München mit seinen Gemälden vor allem in adeligen Kreisen grosse Erfolge. Er lebte zuletzt in grosser Armut und starb, nachdem durch einen Bombenangriff seine Wohnung und sein Atelier zerstört worden waren, durch Suizid.

Rüdisühli malte Landschaften, Porträts und Allegorien. Sein Werk umfasst mythologische und heroische Bilder. Er wurde durch Arnold Böcklin beeinflusst. Sein Gesamtwerk umfasst über 1000 Gemälde.

Rezeption

Größter Bewunderer und Sammler seiner Werke ist Johannes Neckermann, Sohn des Versandkaufmanns und Dressurreiters Josef Neckermann. Der in den USA lebende Neckermann sammelt seit über 25 Jahren die Bilder der Künstlerfamilie Rüdisühli.

Das amerikanische Yager Museum in Oneonta, NY, präsentierte die Sammlung im Jahr 2001. Erstmals seit 105 Jahren zeigte eine Ausstellung dabei Gemälde der ganzen Künstlerfamilie.

Hermann Rüdisühli

Jacques MATHEY (1883-1973) Ponts de Martel, NE, Schweiz

Titel: Herbstlicher Waldweg

1930

Signiert und datiert

Öl / Lwd

Masse: 69.5 x 55 cm

Rahmen; 78 x 64 cm, bestossen

Impressionistischer Manier gemalt

Preis: CHF 1'200.-

Biografie:

JACQUES MATHEY (1883-1973), war der Sohn des französischen Künstlers Paul Mathey (1844-1929). Der jüngere Mathey, ein stark unterschätzter impressionistischer Maler, malte Akte, Interieurs und Landschaften, viele davon in Südfrankreich und Spanien, aber auch in Nordafrika, einschließlich Marokko, wobei eine Reihe orientalistischer Werke von seiner Hand bekannt sind. Irgendwann malte er auch im nordfranzösischen Dieppe und offenbar auch in den Niederlanden.

1930

Signiert und datiert

Öl / Lwd

Masse: 69.5 x 55 cm

Rahmen; 78 x 64 cm, bestossen

Impressionistischer Manier gemalt

Preis: CHF 1'200.-

Biografie:

JACQUES MATHEY (1883-1973), war der Sohn des französischen Künstlers Paul Mathey (1844-1929). Der jüngere Mathey, ein stark unterschätzter impressionistischer Maler, malte Akte, Interieurs und Landschaften, viele davon in Südfrankreich und Spanien, aber auch in Nordafrika, einschließlich Marokko, wobei eine Reihe orientalistischer Werke von seiner Hand bekannt sind. Irgendwann malte er auch im nordfranzösischen Dieppe und offenbar auch in den Niederlanden.

Jacques MATHEY (1883-1973) Ponts de Martel, NE, Schweiz

Titel: Herbstlicher Waldweg

1930

Signiert und datiert

Öl / Lwd

Masse: 69.5 x 55 cm

Rahmen; 78 x 64 cm, bestossen

Impressionistischer Manier gemalt

Preis: CHF 1'200.-

Biografie:

JACQUES MATHEY (1883-1973), war der Sohn des französischen Künstlers Paul Mathey (1844-1929). Der jüngere Mathey, ein stark unterschätzter impressionistischer Maler, malte Akte, Interieurs und Landschaften, viele davon in Südfrankreich und Spanien, aber auch in Nordafrika, einschließlich Marokko, wobei eine Reihe orientalistischer Werke von seiner Hand bekannt sind. Irgendwann malte er auch im nordfranzösischen Dieppe und offenbar auch in den Niederlanden.

1930

Signiert und datiert

Öl / Lwd

Masse: 69.5 x 55 cm

Rahmen; 78 x 64 cm, bestossen

Impressionistischer Manier gemalt

Preis: CHF 1'200.-

Biografie:

JACQUES MATHEY (1883-1973), war der Sohn des französischen Künstlers Paul Mathey (1844-1929). Der jüngere Mathey, ein stark unterschätzter impressionistischer Maler, malte Akte, Interieurs und Landschaften, viele davon in Südfrankreich und Spanien, aber auch in Nordafrika, einschließlich Marokko, wobei eine Reihe orientalistischer Werke von seiner Hand bekannt sind. Irgendwann malte er auch im nordfranzösischen Dieppe und offenbar auch in den Niederlanden.

Jacques MATHEY (1883-1973) Ponts de Martel, NE, Schweiz

Titel: Herbstlicher Waldweg

1930

Signiert und datiert

Öl / Lwd

Masse: 69.5 x 55 cm

Rahmen; 78 x 64 cm, bestossen

Impressionistischer Manier gemalt

Preis: CHF 1'200.-

Biografie:

JACQUES MATHEY (1883-1973), war der Sohn des französischen Künstlers Paul Mathey (1844-1929). Der jüngere Mathey, ein stark unterschätzter impressionistischer Maler, malte Akte, Interieurs und Landschaften, viele davon in Südfrankreich und Spanien, aber auch in Nordafrika, einschließlich Marokko, wobei eine Reihe orientalistischer Werke von seiner Hand bekannt sind. Irgendwann malte er auch im nordfranzösischen Dieppe und offenbar auch in den Niederlanden.

1930

Signiert und datiert

Öl / Lwd

Masse: 69.5 x 55 cm

Rahmen; 78 x 64 cm, bestossen

Impressionistischer Manier gemalt

Preis: CHF 1'200.-

Biografie:

JACQUES MATHEY (1883-1973), war der Sohn des französischen Künstlers Paul Mathey (1844-1929). Der jüngere Mathey, ein stark unterschätzter impressionistischer Maler, malte Akte, Interieurs und Landschaften, viele davon in Südfrankreich und Spanien, aber auch in Nordafrika, einschließlich Marokko, wobei eine Reihe orientalistischer Werke von seiner Hand bekannt sind. Irgendwann malte er auch im nordfranzösischen Dieppe und offenbar auch in den Niederlanden.

Jacques MATHEY (1883-1973) Ponts de Martel, NE, Schweiz

Caroline Burnett

American | 1877 – 1950

Titel: Pariser Strassenszene

Öl auf Leinwand

Masse:

Bild; 60x 50 cm

Rahmen; 75,5 x 66 cm

Preis: CHF 480.-

Biographie:

Die in den USA geborene Künstlerin Caroline Burnett war bekannt für ihre impressionistischen Straßenszenen von Paris. Ihr Malstil spiegelte die zeitgenössische Bewegung wider, die sich während ihrer Zeit in Frankreich abspielte. Auch die Gemälde von Caroline Burnett weisen Anklänge an abstrakte Einflüsse auf, insbesondere ihre figuralen Gemälde. Dieser Stilwechsel von Zeit zu Zeit ist nicht verwunderlich, da Burnetts Gemälde vor allem für den touristischen Markt produziert wurden.

Die Künstlerin Caroline Burnett war Mitglied der Société de Beaux-Arts in Paris, wo sie 1898 ihre Werke ausstellte. Mit Geschick und Präzision setzte sie sowohl Licht als auch Schatten ein und malte Stadtansichten, die zu jeder Jahreszeit in Paris zu sehen sind. Obwohl der Wert ihrer Kunstwerke hauptsächlich ästhetisch ist, sind die Preise für Ölgemälde von Caroline Burnett für moderne Reisende erschwinglich, die sich an einen Ort erinnern möchten, den sie besucht haben.

Öl auf Leinwand

Masse:

Bild; 60x 50 cm

Rahmen; 75,5 x 66 cm

Preis: CHF 480.-

Biographie:

Die in den USA geborene Künstlerin Caroline Burnett war bekannt für ihre impressionistischen Straßenszenen von Paris. Ihr Malstil spiegelte die zeitgenössische Bewegung wider, die sich während ihrer Zeit in Frankreich abspielte. Auch die Gemälde von Caroline Burnett weisen Anklänge an abstrakte Einflüsse auf, insbesondere ihre figuralen Gemälde. Dieser Stilwechsel von Zeit zu Zeit ist nicht verwunderlich, da Burnetts Gemälde vor allem für den touristischen Markt produziert wurden.

Die Künstlerin Caroline Burnett war Mitglied der Société de Beaux-Arts in Paris, wo sie 1898 ihre Werke ausstellte. Mit Geschick und Präzision setzte sie sowohl Licht als auch Schatten ein und malte Stadtansichten, die zu jeder Jahreszeit in Paris zu sehen sind. Obwohl der Wert ihrer Kunstwerke hauptsächlich ästhetisch ist, sind die Preise für Ölgemälde von Caroline Burnett für moderne Reisende erschwinglich, die sich an einen Ort erinnern möchten, den sie besucht haben.

Caroline Burnett

American | 1877 – 1950

Titel: Pariser Strassenszene

Öl auf Leinwand

Masse:

Bild; 60x 50 cm

Rahmen; 75,5 x 66 cm

Preis: CHF 480.-

Biographie:

Die in den USA geborene Künstlerin Caroline Burnett war bekannt für ihre impressionistischen Straßenszenen von Paris. Ihr Malstil spiegelte die zeitgenössische Bewegung wider, die sich während ihrer Zeit in Frankreich abspielte. Auch die Gemälde von Caroline Burnett weisen Anklänge an abstrakte Einflüsse auf, insbesondere ihre figuralen Gemälde. Dieser Stilwechsel von Zeit zu Zeit ist nicht verwunderlich, da Burnetts Gemälde vor allem für den touristischen Markt produziert wurden.

Die Künstlerin Caroline Burnett war Mitglied der Société de Beaux-Arts in Paris, wo sie 1898 ihre Werke ausstellte. Mit Geschick und Präzision setzte sie sowohl Licht als auch Schatten ein und malte Stadtansichten, die zu jeder Jahreszeit in Paris zu sehen sind. Obwohl der Wert ihrer Kunstwerke hauptsächlich ästhetisch ist, sind die Preise für Ölgemälde von Caroline Burnett für moderne Reisende erschwinglich, die sich an einen Ort erinnern möchten, den sie besucht haben.

Öl auf Leinwand

Masse:

Bild; 60x 50 cm

Rahmen; 75,5 x 66 cm

Preis: CHF 480.-

Biographie:

Die in den USA geborene Künstlerin Caroline Burnett war bekannt für ihre impressionistischen Straßenszenen von Paris. Ihr Malstil spiegelte die zeitgenössische Bewegung wider, die sich während ihrer Zeit in Frankreich abspielte. Auch die Gemälde von Caroline Burnett weisen Anklänge an abstrakte Einflüsse auf, insbesondere ihre figuralen Gemälde. Dieser Stilwechsel von Zeit zu Zeit ist nicht verwunderlich, da Burnetts Gemälde vor allem für den touristischen Markt produziert wurden.